Guillaume Gourgues est maître de conférences en science politique à Lyon 2. Ses travaux portent sur les conflits du travail et les politiques macro-économiques. Il revient pour La Brique sur son dernier ouvrage « Pourquoi ont-ils tué Lip ? » co-écrit avec Claude Neuschwander (Éditions Raisons d’Agir) qui retrace la mobilisation des ouvriers de l'entreprise d'horlogerie Lip de Besançon en 1973 et l’affrontement politique qu’elle a provoqué.

Guillaume Gourgues est maître de conférences en science politique à Lyon 2. Ses travaux portent sur les conflits du travail et les politiques macro-économiques. Il revient pour La Brique sur son dernier ouvrage « Pourquoi ont-ils tué Lip ? » co-écrit avec Claude Neuschwander (Éditions Raisons d’Agir) qui retrace la mobilisation des ouvriers de l'entreprise d'horlogerie Lip de Besançon en 1973 et l’affrontement politique qu’elle a provoqué.

La Brique : Que se passe-t-il à Lip en 1973 ?

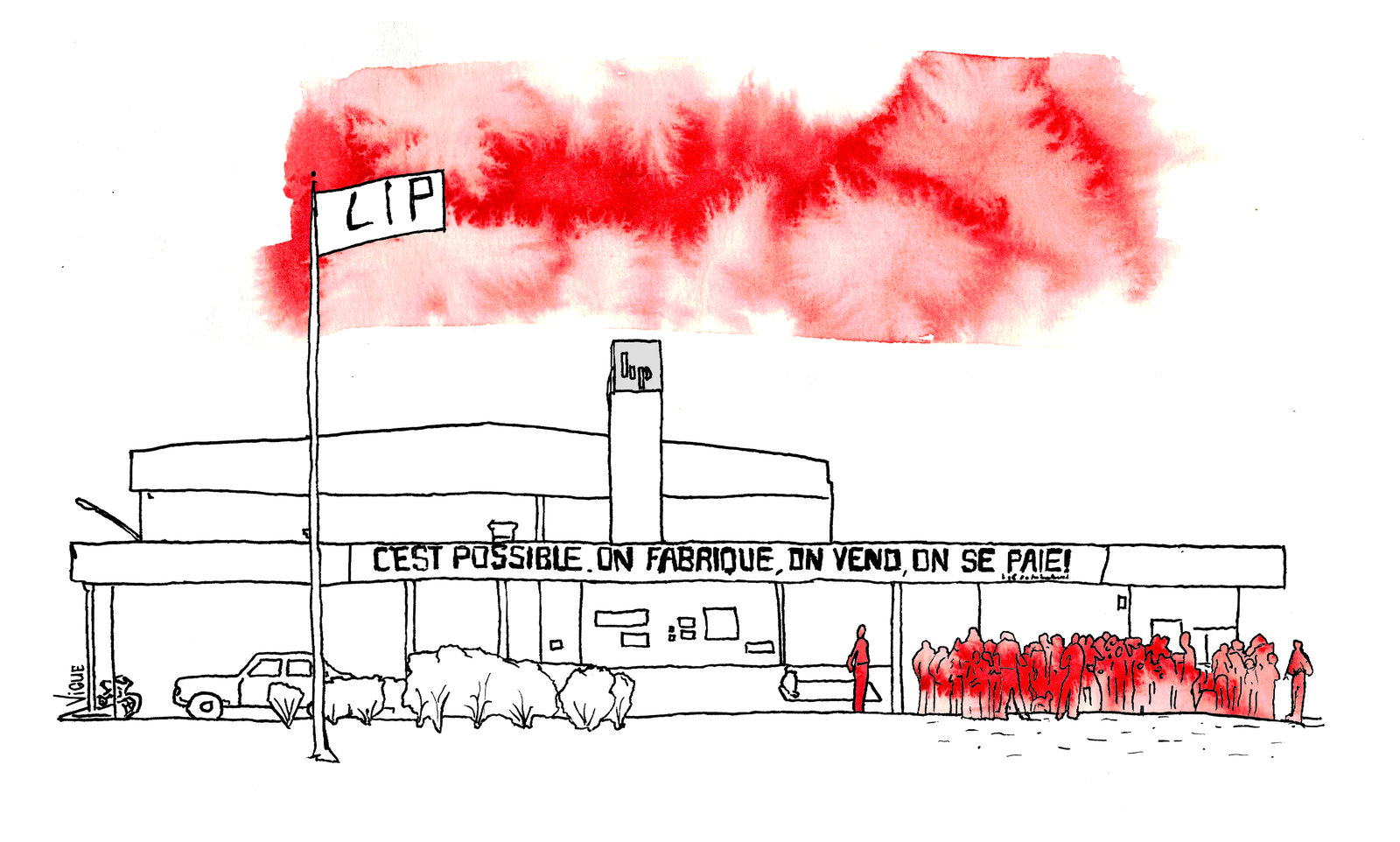

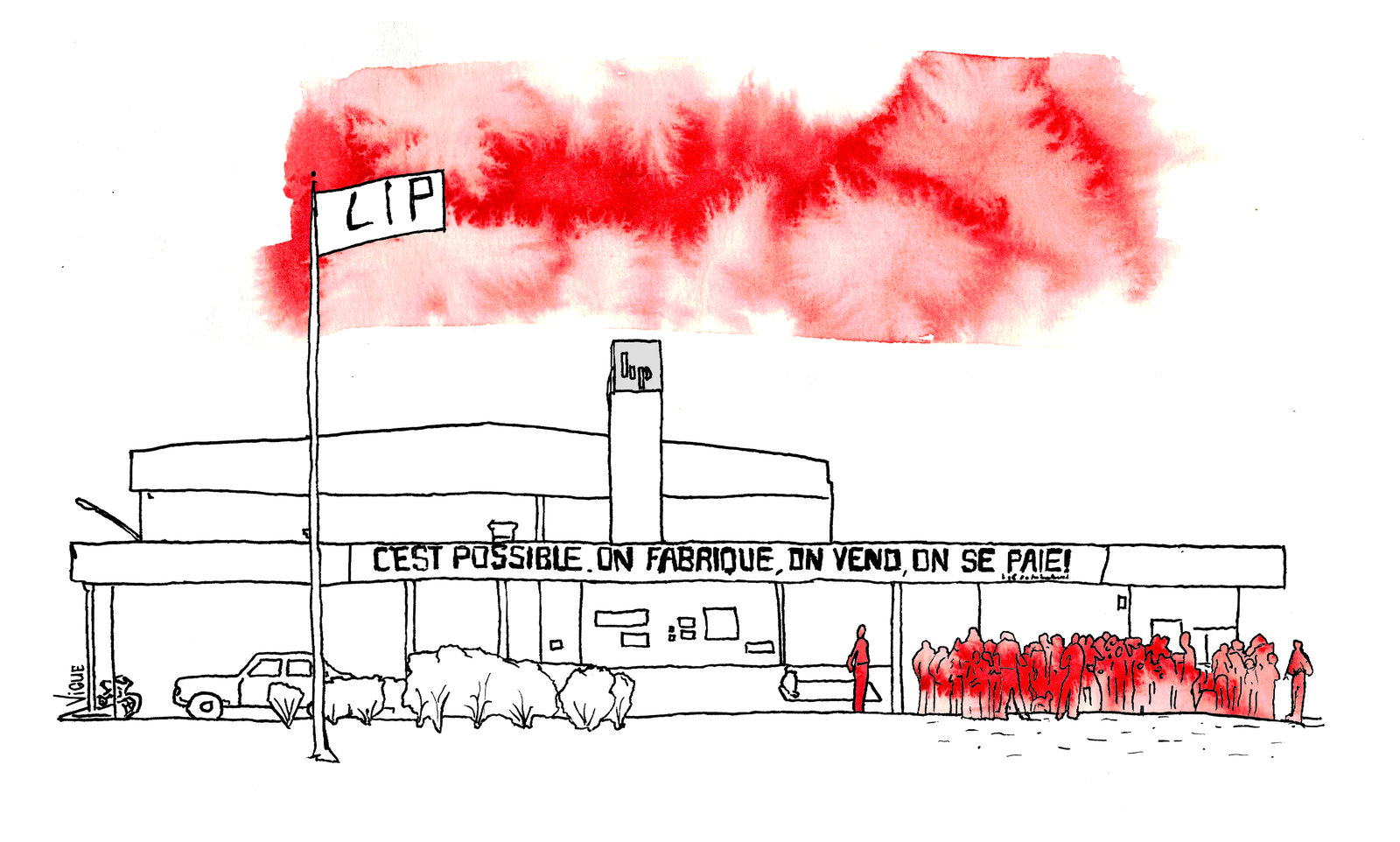

Guillaume Gourgues : Lip est à l’époque une manufacture de montres, de taille modeste, qui dispose pourtant d’une grande notoriété publique. L’usine de Palente, inaugurée en 1961, est un fleuron industriel, très connue à Besançon. Elle est fortement investie par des sections syndicales, CGT mais surtout CFDT, très efficaces, actives, reconnues par les ouvrières et les ouvriers. La section CFDT est animée par des militants issus du catholicisme social voire du PSU (Parti socialiste unifié), qui deviendront des figures de la lutte. Lorsque les actionnaires de l’entreprise annoncent, en mars 1973, le démantèlement de l’entreprise et une vague de licenciements, les syndicalistes ne sont pas surpris : ils connaissent leur entreprise, s’alarment de sa gestion depuis plusieurs années. Mais quand le couperet tombe, et que les ouvriers en grève découvrent que le nombre de licenciements (480) a été fixé par les actionnaires avant toute forme de négociation, la situation échappe largement aux sections syndicales. Les travailleurs de Lip occupent leur usine, confisquent un important stock de montres, redémarrent partiellement la production, et se versent eux-mêmes des salaires. Cette grève productive, qui trouve rapidement son slogan « on fabrique, on vend, on se paie » fait basculer le statut de l’entreprise, qui devient un symbole et bientôt un mythe du mouvement ouvrier. Les ouvriers bisontins attirent sur eux une attention médiatique, politique, étatique, militante que peu de conflits du travail auront suscité. Lip est alors un évènement national, voire mondial, qui questionne la propriété privée, le statut du travail et de l’entreprise, bref le capitalisme dans son ensemble.

Pourquoi avoir eu besoin de faire revivre l’histoire de cette lutte ? De quoi est-elle le nom ?

Nous avons écrit ce livre parce que le mythe de Lip avait fini par l’emporter sur son histoire, et souvent sur son analyse. Énormément de choses ont été écrites, filmées, jouées, dessinées sur le conflit depuis quarante ans. L’année 1973 et l’occupation de l’usine de Palente ont fasciné, intrigué, questionné sur la possibilité non seulement d’une résistance en situation capitaliste, mais aussi sur une sortie de ce système économique, à une époque où sa financiarisation s’accélère. Mais quand on regarde dans les archives disponibles, ce que réclament concrètement les travailleuses et travailleurs de Lip, ainsi que leurs sections syndicales, on peut être décontenancé : aucune revendication autogestionnaire claire et des revendications classiques concernant le refus des licenciements, le refus du démantèlement de l’entreprise, le maintien des avantages acquis. Pour défendre leur cause, non seulement ils occupent leur usine, mais ils prouvent, avec l’aide du cabinet Syndex, que leur entreprise est viable, qu’elle peut éviter les licenciements au prix d’une refonte de la gestion industrielle et commerciale. Alors qu’on pourrait penser que les Lip quittent l’asservissement salarial pour "autre chose" (l’autogestion, la démocratie ouvrière, la liberté…) on constate qu’ils défendent leur statut salarial. Or, les Lip obtiennent une victoire à partir de ces revendications : l’entreprise trouve des repreneurs, qui relancent l’usine et réembauchent le personnel, et donnent donc raison aux Lip et à leur analyse industrielle. Parmi ces repreneurs on trouve de très hauts responsables patronaux (Antoine Riboud, patron de BSN, l’ancêtre de Danone), un ministre (Jean Charbonnel), des responsables syndicaux (Jacques Chérèque) et politique (Michel Rocard) de premier plan, des haut-fonctionnaires du ministère de l’industrie, des journalistes. La reprise de Lip, en 1974, se présente alors comme une configuration étonnante et qui était jusqu’à présent, étrangement, très peu étudiée : une partie de l’élite patronale, étatique, syndicale, intellectuelle adhère aux arguments économiques des Lip ! Bien sûr, ils n’ont pas forcément le choix, compte tenu de l’ampleur du rapport de force qu’arrivent à instaurer les ouvriers. Mais cette victoire des Lip est l’occasion de se pencher sur un moment rare – les arguments syndicaux et la lutte sociale font concrètement reculer des licenciements pourtant présentés comme inévitable – mais éphémère – la reprise ne dure que deux ans. C’est pour ça que nous avons choisi de redonner vie à cette séquence, qui représente une scène sur laquelle interviennent des acteurs déterminants de l’organisation de l’économie capitaliste.

On dit souvent que la reprise de Lip n’a pas fonctionné à cause de la mauvaise gestion de son patron, Claude Neuschwander, qui aurait conduit le gouvernement à lâcher les ouvriers. Vous invalidez cette thèse en expliquant que ce sont plutôt les transformations du capitalisme qui ont rendu cette reprise de l’entreprise impossible ? Quels sont ces grandes transformations ?

Si nous avons travaillé et cosigné cet ouvrage avec Claude Neuschwander, c’est précisément parce que le récit de sa culpabilité n’a eu de cesse d’être présentée comme le grand alibi de l’échec de la reprise de Lip. Il faut comprendre qui est Neuschwander à l’époque : un centralien, numéro 2 de Publicis, catholique social formé à la JOC (note), militant du PSU. Lorsque les repreneurs lui confient la direction de la relance puis de la nouvelle entreprise Lip, ils savent ce qu’ils font. Neuschwander vient de la publicité, il n’est pas un spécialiste de l’industrie, pas plus que de l’horlogerie et il s’affiche bien volontiers comme un "patron de gauche". Il est donc facile, à peine deux ans après la relance, de lui faire porter le chapeau, en blâmant son amateurisme, son arrogance et son aveuglement militant. C’est d’ailleurs ce qui a été fait pendant 40 ans, même parmi les rangs de la CFDT et du PSU.

S’éloigner de ce discours prêt à penser permet de prendre la hauteur et de poser d’autres questions : qu’ont fait les actionnaires pendant deux ans ? Quelle a été leur attitude face aux nouvelles difficultés de l’entreprise ? Comment l’administration s‘est-elle comportée ? Le livre n’a pas pour but de réhabiliter Claude Neuschwander : sa gestion peut être critiquée, ce que je ne manque pas de souligner dans l’ouvrage. Mais elle n’explique pas tout. Ce que j’ai trouvé dans les archives de l’entreprise, entre 1974 et 1976, présente une toute autre histoire : les actionnaires, qui s’étaient fixés trois ans pour juger la réussite de la relance, se trouvent confrontés à une crise de trésorerie, davantage liée à la crise économique qui frappe les ventes de montres dans toute l’Europe, qu’à la gestion de Neuschwander. Lip, en plein redémarrage, est particulièrement frappée. Et alors qu’ils avaient validé les choix commerciaux, industriels et sociaux (et notamment l’embauche) pendant un an et demi, les actionnaires refusent d’aller plus loin. Sans attendre de savoir si Lip peut traverser la crise, ils abandonnent l’entreprise.

C’est à ce moment précis qu’on peut observer un moment du capitalisme, au croisement de plusieurs tendances : le patronat « social » abandonne l’idée que les licenciements sont évitables, tout comme l’Etat, qui envoie désormais des haut-fonctionnaires issus du Ministère du Trésor, en lieu et place des responsables politiques, pour officialiser le fait que rien n’est possible désormais. Les actionnaires suisses, toujours présents, appuient ce nouveau consensus, pour lequel il plaidait depuis trois ans : Lip doit licencier. Ce que représente Lip, à savoir la capacité syndicale de faire mentir l’arbitraire actionnarial, avec le soutien de l’Etat et d’une frange du patronat, explique largement pourquoi on choisit de laisser couler l’entreprise, dès 1975, sans lui donner une chance d’aller jusqu’au bout de son plan de relance.

Lip, c’est aussi l’histoire d’une reprise en SCOP. C’est une dimension que vous ne traitez pas vraiment dans le livre. Pourquoi ne pas vous être intéressé à cette histoire de la récupération de l’outil de travail par les ouvriers eux-mêmes ?

Ce n’est pas l’objet du livre, mais j’ai pu l’étudier par ailleurs. C’est une dimension très importante du conflit, qui vient prolonger ce que je disais précédemment. En 1973, les syndicats de Lip ne veulent pas de SCOP. Elle est pourtant proposée de toute part : le gouvernement, le PSU et Michel Rocard en personne, leurs soutiens, tous les invitent à aller jusqu’au bout de la logique d’appropriation dans laquelle ils se sont engagés avec la grève productive. Mais la SCOP n’est vécue par les Lip que comme la dernière des solutions, et pour tout dire, une solution de défaite. Leur objectif, à ce moment précis, est tout autre : garder leur entreprise en l’état, leurs emplois, leurs salaires, leurs conditions de travail. Le fait qu’on les pousse vers la SCOP est interprété, notamment dans les rangs de la CFDT, comme un piège, une manière de se débarrasser du conflit qui empoisonne les affaires de l’Etat et du patronat. Et puis il y a un côté bravache dans ces pressions à la SCOP : les patrons les plus hostiles disent aux Lip, « et bien allez-y, montrez-nous que vous êtes capables de gérer », en sachant pertinemment les risques que prenaient les Lip dans une telle aventure. Ce n’est qu’en 1977, après deux ans d’enlisement du conflit, suite à la seconde liquidation de l’entreprise en 1976, que les ouvriers se résignent à fonder plusieurs SCOP, tout en affirmant vouloir continuer la lutte. Ce qui a retenu mon attention dans mon travail d’enquête, c’est davantage le débat politiques autour des SCOP.

Justement, où en est-on de l’expansion des SCOP actuellement ? Est-ce que le faible nombre s’explique toujours par les mêmes mécanismes ?

Sur ce point, un collègue sociologue, Maxime Quijoux, a publié très récemment un livre sur une entreprise d’héliogravure située dans l’Essonne reprise par ses salariés, nommée Helio Corbeil, et qui partage pas mal de points communs avec Lip. Dans ce cas, ce sont des syndicalistes CGT, bien implantés dans et hors de l’entreprise, qui constitue un fleuron industriel historique de la ville, comme Lip à Besançon. Ce sont les responsables syndicaux qui montent le projet de reprise, après un long cheminement d’actions, de réflexions, de débats. Lui aussi montre à quel point la reprise de l’entreprise n’a rien d’une évidence, aussi bien dans son projet que sa réalisation_!

Par contre, il insiste, de manière très percutante, sur quelque chose que j’ai essayé également de valoriser dans mon travail sur Lip : les syndicats des deux entreprises, que tout semble différencier (leur confédération, leur socialisation politique et religieuse, leur territoire, leur contexte économique) optent pour ce que Quijoux appelle un « syndicalisme de combat économique ». Ce syndicalisme mêle les outils classiques de la mobilisation syndicale, de la grève à l’occupation, à la production très fine et très outillée de contre-expertise. Les syndicalistes s’emploient à contester la légitimité économique, industrielle, commerciale, gestionnaire des licenciements et des restructurations lourdes. Ils franchissent ce que Jean Lojkine a appelé le « tabou de la gestion ». Au lieu de négocier avec la direction et l’actionnariat, ils s’y substituent, soit en invalidant leur diagnostic et en proposant une formule industrielle de relance sans licenciement (chez Lip), soit en reprenant carrément la boite (chez Helio).

Le débat, ce n’est pas tant SCOP ou pas SCOP, reprise ou pas reprise. C’est davantage, comment les syndicats peuvent être mis en position pour mener de tels combats économiques ? Comment faire pour que Lip et Hélio ne soient pas des exceptions mais puissent devenir la règle ? Car on doit bien constater que les reprises d’entreprise par les syndicats ne sont pas légions, et qu’il est de plus en plus difficile de s’opposer aux plans de licenciements. Ce qui se passe sur le site Ford de Blanquefort est d’ailleurs très important : même quand les syndicats acceptent un plan de reprise, moins disant socialement, pour sauver leur usine, les actionnaires le refusent alors même qu’il est porté par l’Etat ! Il y a urgence à appuyer les syndicats pour qu’ils puissent entrent de manière plus autonome dans le combat économique.

À quoi pourrait servir, en définitive, cette possibilité pour les syndicats de reprendre leur entreprise ? On pourrait systématiser ce genre de reprise ?

L’idée n’est pas forcément de faire de la reprise en SCOP la solution à tous les licenciements économiques, mais d’œuvrer pour mettre les syndicalistes présents dans les entreprises dans une situation qui leur permettrait d’envisager sérieusement de mobiliser leurs connaissances de l’entreprise, de sa gestion, de ses enjeux, pour imaginer se substituer à la direction, m’intéresse beaucoup. Les ordonnances Macron de 2017 placent les syndicalistes dans la situation exactement inverse. Elles cherchent à en faire des porte-paroles des DRH, des super techniciens du dialogue social à qui pourraient être transmis l’information sur l’entreprise, sans qu’on leur donne les moyens ni d’exploiter ces informations, ni d’en faire bénéficier les salariés. L’indépendance gestionnaire et économique des syndicalistes, sans laquelle aucun projet de reprise en SCOP n’est possible, qui leur permettrait de ne pas se laisser intimider en permanence par les arguments actionnariaux et de reprendre la main sur les experts qui confisquent bien souvent les débats, est un enjeu politique, qui pourrait et devrait, me semble-t-il, être un élément fort d’un programme politique de gauche. Si les SCOP constituent un horizon, un « possible » économique, qui permet d’armer la lutte syndicale dans les entreprises du secteur marchand, financiarisé et soumis au diktat actionnarial et patronal, alors elles me semblent intéressantes.

Propos recueillis par Felicia Pierson