Si Mai 68 est resté dans les mémoires, c’est en partie parce que l’imagination créative du mouvement étudiant s'est combinée à la grève ouvrière. Cette jonction, perturbant le cours routinier de la vie politique et sociale, avait laissé penser que le temps venait enfin, sinon de la révolution, au moins de sa « répétition générale ». À Lille, cependant, le schéma fut différent. Éclairage à partir d’éléments tirés d’une recherche en cours sur les trajectoires militantes dans les « années 68 ».

Si Mai 68 est resté dans les mémoires, c’est en partie parce que l’imagination créative du mouvement étudiant s'est combinée à la grève ouvrière. Cette jonction, perturbant le cours routinier de la vie politique et sociale, avait laissé penser que le temps venait enfin, sinon de la révolution, au moins de sa « répétition générale ». À Lille, cependant, le schéma fut différent. Éclairage à partir d’éléments tirés d’une recherche en cours sur les trajectoires militantes dans les « années 68 ».

Le 13 mai 1968, alors que les rues parisiennes voient défiler plusieurs centaines de milliers de manifestants pour s'opposer à la répression visant les étudiants, le cortège lillois réunit entre 8 000 et 15 000 participants. Le rassemblement est important, mais l'événement, lui, sera largement éclipsé : deux jours plus tôt, le mouvement ouvrier avait rassemblé le double de participants sur ses propres revendications. Cet épisode est à l'image de ce qui se sera joué dans le courant du mois de mai 68 dans la métropole lilloise : les luttes étudiantes et ouvrières resteront globalement cloisonnées. Et le mouvement étudiant n’aura été ni déclencheur, ni aiguillon.

Le poids de l'emploi

Les « années 68 » à Lille s’inscrivent dans un contexte davantage marqué par la lutte pour la sauvegarde des emplois que par « l’insubordination ouvrière »1. Le 11 mai 1968, 30 000 manifestants convergeaient ainsi sur la capitale des Flandres à l'appel du Comité régional d’action pour l’emploi. Animé par les unions départementales CGT et CFDT du Nord et du Pas-de-Calais, la FEN et l’UNEF et soutenu par un arc de forces très divers (du PCF au Centre démocrate, en passant par l’Action catholique ouvrière et le mouvement mutualiste), le comité est actif depuis 1966. C'est lui qui imprime l'agenda des mobilisations. Il avait déjà rassemblé 12 000 manifestants le 8 avril 1967 et en mobilisera encore 15 000 le 5 juin 1971. Les 15 janvier et 11 mars 1968 s’étaient déjà tenu des journées d’action pour la défense de l’emploi dans le bassin minier avec des manifestations à Lens, Béthune et Douai.

C’est que le Nord, région d’industrialisation ancienne, est très tôt touché par les destructions d’emploi qui affectent le monde industriel. Entre 1957 et 1970, près de 200 entreprises textiles ont fermé leurs portes dans la métropole. 60 % de la population active de Lille travaillait dans le secteur secondaire en 1962. En 1968, elle ne représente déjà plus que 53,7 %, le tertiaire étant passé de 38,5 à 44,8 %. Si le taux de chômage est encore faible, autour de 3 % (il n’explosera que dans la seconde moitié des années 1970), l’emploi est déjà dans le Nord une cause consensuelle, qui réunit bien au-delà des franges traditionnelles du mouvement ouvrier. La manifestation du 11 mai 1968 a ainsi reçu le soutien de l’évêché, de l’union des commerçants de Lille et de la presse locale. Dans le même temps, la nature des emplois est, dans l’agglomération lilloise, l’objet d’un affrontement plus ou moins sourd, selon la conjoncture politique, entre socialistes et communistes. Ces derniers accusent le PS d’avoir programmé, en accord avec le patronat local, la liquidation de l’industrie pour transformer Lille en métropole tertiaire.

Des étudiants... enfants d'ouvriers

L’apparition précoce d’un problème de l’emploi explique en partie pourquoi le mai étudiant lillois n’a pas atteint le degré de radicalité d’autres sites. En comparaison avec d’autres villes marquées par les affrontements avec la police – Paris, bien sûr, mais aussi Nantes ou Clermont-Ferrand –, le mai étudiant lillois a été plutôt modéré. Les appels à la grève, lancés par l’UNEF et le SNESup, sont inégalement suivis. « Agitation étudiante à Lille : situation normale ce matin en ce qui concerne les cours », note un rapport des renseignements généraux en date du 6 mai, premier jour d’appel à la grève. Le lendemain, la police recense 600 grévistes concentrés dans les secteurs des Lettres, des Arts et Métiers et des Sciences. La faculté de lettres, qui est à l’épicentre de la contestation étudiante, ne sera jamais totalement en grève. En droit et sciences économiques ou en médecine, les cours ont lieu presque normalement. Au plus fort du mouvement, les étudiants de la faculté de Lettres sont mobilisés par… les premières élections étudiantes, qui se tiennent le 22 mai, malgré l’appel au boycott des étudiants du PSU et des groupes trotskystes (FER, JCR), maoïstes (UJCml) et libertaires qui forment la nébuleuse « gauchiste ».

La composition sociale du milieu étudiant lillois est en effet plus populaire que la moyenne, à la fois parce que la population locale est majoritairement ouvrière (un actif sur trois à Lille, un sur deux à Roubaix) et que la bourgeoisie privilégie l’enseignement supérieur privé catholique pour ses enfants. Les taux d’accès à l’université publique des enfants des professions libérales et des cadres supérieurs sont, en 1971-72, de 47% à Lille contre 70,5% au plan national. Les enfants d’ouvriers sont la première catégorie représentée aussi bien en sciences qu’en lettres et droit. Cette composition sociale explique peut-être un attachement plus marqué aux diplômes, et donc une déférence maintenue à l’égard de l’institution universitaire. À rebours de cette « crise du consentement à l’ordre symbolique » que les sociologues évoquent pour expliquer mai 68.

L'AGEL gèle la grève

Les conditions d'un ras le bol étudiant étaient pourtant réunies. En l’espace d’une décennie, de 1961 à 1971, les différentes facultés de Lille triplent leurs effectifs, de 10 000 à près de 32 000. La surpopulation étudiante est telle que les universités publiques doivent être déplacées en périphérie de la métropole. Au printemps 1968, les étudiants de sciences pataugent déjà dans la boue du côté d’Annappes, future composante de la commune nouvelle de Villeneuve d’Ascq qui naît en 1970. Seule la faculté de Droit est encore entièrement basée dans le centre, tandis que les étudiants des premières années de lettres se partagent entre les deux sites. Mais la vie étudiante se situe encore principalement dans le « quartier latin » lillois, autour du restaurant Universitaire « U1 » de la rue Angellier où se trouve le siège de l’UNEF.

Mais cette moindre radicalité étudiante a aussi des raisons politiques : la section lilloise de l'UNEF, qui a conservé une certaine influence, est contrôlée par l'Union des étudiants communistes. Les groupes révolutionnaires la critiquent pour sa mollesse, voire sa trahison, mais leurs harangues ne semblent pas déplacer les foules. L’AGEL-UNEF reproche aux groupes « gauchistes » et à l’UNEF nationale d’avoir une orientation aventuriste et prône un recentrage sur les revendications étudiantes. Elle s’oppose au boycottage des examens et défend la cogestion de l’Université avec les enseignants. « Alors que les étudiants et les enseignants de Paris ou de nombreuses villes de province sont toujours dans les rues, le mouvement lillois se replie très vite sur lui-même. Mai 1968, à Lille, c’est d’abord une affaire entre universitaires au sein des facultés » note l'historien Jean-François Condette2. Les cinq manifestations étudiantes majeures, qui regroupent entre 1 500 et 3 000 étudiants, reçoivent toujours l’autorisation du préfet et sont solidement encadrées par l’AGEL-UNEF, ne donnant lieu à aucun débordement notable. Tout au long du mois de mai, les étudiants s’investissent surtout, conjointement avec leurs enseignants, dans une réflexion « constructive » sur la cogestion de l’Université. Une commission paritaire est désignée qui s'engage tout au long du mois de juin dans l’élaboration des structures de l’université nouvelle, tandis que les gauchistes occupent le hall d’entrée et certaines salles de la faculté de lettres, mais aussi le théâtre populaire des Flandres, puis la salle de réunion Roger Salengro, place du général De Gaulle.

Chez les salariés, une grève massive mais encadrée

La grève est bien plus massive dans le monde du travail, mais elle est également marquée par un fort encadrement syndical qui limite les initiatives éruptives. Une étude portant sur 182 entreprises du Nord, menée peu après les événements, évalue à 15 % la proportion de grèves totalement spontanées, contre 73 % de grèves syndicales et 12 % mêlant les deux selon les ateliers3. Dès le 13 mai 1968, les principales usines métallurgiques de l’agglomération lilloise sont touchées par la grève : Massey-Ferguson, Decauville, Crane, Fives-Cail, Peugeot, Thomson. À celles-ci s’ajoutent, dans le textile, la filature de lin et coton Agache et la blanchisserie Flamant-Delval et, dans la chimie, Kuhlmann à la Madeleine. On dénombre 85,6% de grévistes parmi les mineurs de fond du bassin houiller. Les renseignements généraux notent aussi une forte mobilisation aux PTT (70% de grévistes à Lille), dans les transports urbains (100% de grévistes), à EGF et à la SNCF. Autour du 20 mai, les 24 000 cheminots de la région sont en grève et tous les centres ferroviaires occupés, la grève est presque totale chez les mineurs du fond, avec occupation symbolique des carreaux. Le 26 mai, plus de 800 entreprises sont en grève dans le Nord, dont 349 avec occupation. Des chiffres tirés d’un rapport du commandement régional de la gendarmerie nationale donnent une idée de l’ampleur de la mobilisation : dans le textile, on dénombre 68 600 grévistes sur 114 500 salariés ; ils sont 8 000 sur 17 000 dans la chimie, 71 500 sur 95 500 dans la métallurgie ; les 3 000 salariés des Ports et docks sont totalement en grève.

Les services du préfet mentionnent de « nombreuses interventions des forces de l’ordre pour permettre la reprise du travail » au cours de la première semaine de juin. Ce sera le cas à Thomson-Lesquin le 6 juin. La dernière usine à reprendre le travail est Usinor, à Dunkerque, qui cesse la grève le 26 juin 1968. Ces données, glanées au fil des lectures et de nos propres recherches aux archives départementales et nationales, montrent que le mouvement s’ancre dans les corporations les plus solidement organisées : la métallurgie, les ports et docks, les mines et, dans une moindre mesure, le textile et la chimie. Dans le secteur public, les corporations fortement syndiquées des cheminots, électriciens-gaziers et postiers sont à la pointe du mouvement.

L'ombre du PCF

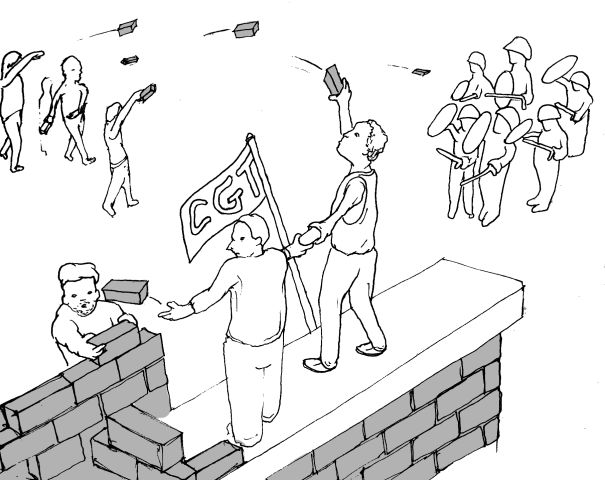

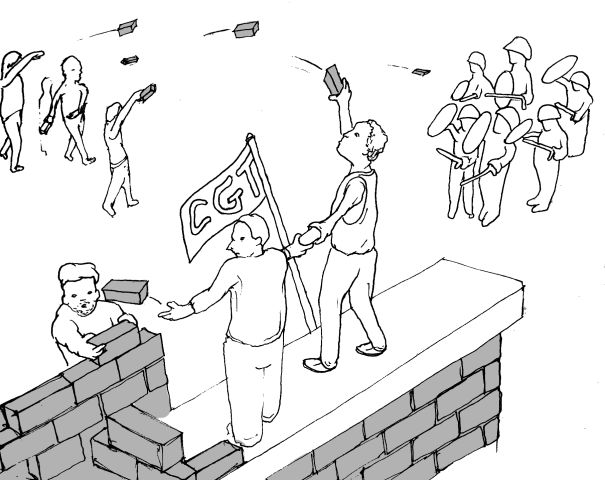

Derrière le modérantisme du mouvement étudiant et le contrôle syndical du mouvement ouvrier se dessine une figure commune : celle du Parti communiste, dont l’emprise est forte sur l’espace militant local. Refusant de voir le mouvement prendre une dynamique insurrectionnelle, rejouant la stratégie classique du front populaire, le PCF stimule et canalise le mouvement tout à la fois. C'est très net dans le comportement de la CGT. À Lille, comme dans le reste du département, les secteurs industriels anciens – métaux, textile, chimie – sont très nettement dominés par la CGT. Dans quasiment tous les grands établissements industriels regroupant encore souvent plusieurs milliers de salariés, comme Massey-Ferguson à Marquette, Fives-Cail-Babcock à Lille, la Lainière à Roubaix, la CGT est majoritaire grâce à une implantation privilégiée, et parfois exclusive, dans le collège ouvrier. Ces « bastions ouvriers » ont joué un rôle décisif dans l’extension de la grève : ce sont souvent des équipes de militants issus de ces établissements qui allaient débrayer les petites usines se situant dans leur entourage. La CGT s’appuie aussi fortement sur la corporation cheminote qu’elle domine nettement, et n’est pas non plus absente du secteur tertiaire.

Cette puissante CGT, dont les seuls effectifs à l’union locale de Lille (environ 30 000) pèsent alors autant que ceux de la CFDT dans l’ensemble du département du Nord, est marquée par la domination incontestée des communistes sur son appareil. Ce sont les responsables fédéraux communistes qui repèrent et promeuvent les militants syndicaux prometteurs. « À l’époque, les rapports des militants communistes par rapport aux cégétistes étaient un peu de père à fils », témoigne un responsable CGT de l’époque. « On monte à la CGT, on fait l’école du PC », poursuit-il. L’ancrage dans le milieu communiste a pour corollaire une très vive hostilité à l’égard du gauchisme. « Notre vigilance vis-à-vis des gauchistes pouvait être parfois maladive. 68 nous avait quand même traumatisés à la CGT, à tous les niveaux », explique ce responsable cégétiste. Le service d’ordre de la CGT veillait à ce qu’il n’y ait pas de « mélange » dans les manifestations : « il pouvait y avoir quelques bousculades, mais les gauchistes ne rentraient pas dans le cortège de la CGT. C’était clair et net ». Les gauchistes sont dépeints comme des corps étrangers à la classe ouvrière, qui développent une orientation contradictoire avec celle de la CGT.

Distance politique, distance sociale

Certains le lui rendent bien, notamment du côté des établis maoïstes qui accusent la CGT d’avoir trahi les ouvriers et tentent parfois de créer des syndicats rouges, comme à l’usine Thomson de Lesquin. Malgré les renforts d’émissaires parisiens envoyés par divers groupes trotskystes ou maoïstes ou la visite des militants pro-situationnistes venus de Strasbourg, les « gauchistes » ne parviennent pas à entamer l’hégémonie communiste. Le témoignage d’Auguste Parent, figure de la CGT chez Massey-Ferguson, montre que cette mise à distance politique se redoublait d’une distance sociale entre les syndicalistes ouvriers et des gauchistes venus du milieu étudiant. Quand bien même la CGT et l’UNEF agissaient de concert à Lille pour limiter ces « rencontres improbables », les syndicats de base conservaient leur autonomie de décision. Invités à se rendre à l’université en mai 68 pour présenter leur lutte, les militants de la CGT Massey-Ferguson décident ainsi d’aller à la rencontre des étudiants, malgré l’opposition de l’UD. Ils en reviennent avec la conviction que ces jeunes ne sont que d’inefficaces donneurs de leçons : « on en discute et on dit ils nous font chier on y va, donc on sélectionne une paire de copains, (…) on était 4-5, devant 70 personnes, on explique la situation et on attend qu’ils nous posent des questions. Mais là le débat il a eu lieu entre eux ! Et ils ont fini par s’engueuler… Ça a été une expérience ! On est sortis de là on s’est dit : c’est pas eux qui vont nous expliquer comment faire » .

Les spécificités du mai 68 lillois relèvent de conditions économiques, sociales et politiques. Sur fond de liquidation programmée de la Lille populaire et industrielle, la hantise de l'emploi, la composition sociale du milieu étudiant et l'emprise du communisme sur l'espace local des mouvements sociaux ont contribué à limiter les jonctions entre étudiants et ouvriers. En retour, mai 68 aura cependant contribué à changer profondément la donne. C’est finalement moins au cours des événements de ce printemps révolutionnaire et plutôt dans l’après-68 que le développement des groupes d’extrême gauche, en se combinant à la radicalisation du PSU et de la CFDT, ainsi qu’à l’émergence du féminisme, contribuera à déstabiliser l’hégémonie cégéto-communiste et les formes de lutte qu’elle imposait comme seules légitimes.

Karel Yon

1. X. Vigna, L’insubordination ouvrière dans les années 68. Essai d’histoire politique des usines, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2007.

2. J.-F. Condette, « “Autour de mai 1968” : de la faculté des Lettres à l'Université de Lille 3 : une mutation accélérée (1968-1970) », Revue du Nord 2005/1.

3. P. Dubois, R. Dulong, C. Durand, S. Erbès-Seguin, D. Vidal, Grèves revendicatives ou grèves politiques ? Acteurs, pratiques, sens du mouvement de mai, Paris, Anthropos, 1971.