Lorsque le travail se fait rare, sa valeur sociale et symbolique explose. Un principe économique de base sur lequel l’"entreprise libérée" trouve un terrain de choix pour grandir. L’illusion sempiternelle d’un avenir incertain et dangereux permet à cette doctrine de surfer sur une conception du travail comme ultime valeur refuge suprême, qui parviendrait presque, à terme, à masquer les rapports de pouvoirs. Ici, l’entreprise se propose de devenir la nouvelle famille des employé.es, de leur apporter bonheur et liberté et tout ça, au nom de la productivité. Analyse du machin par des salarié.es libéré.es.

Lorsque le travail se fait rare, sa valeur sociale et symbolique explose. Un principe économique de base sur lequel l’"entreprise libérée" trouve un terrain de choix pour grandir. L’illusion sempiternelle d’un avenir incertain et dangereux permet à cette doctrine de surfer sur une conception du travail comme ultime valeur refuge suprême, qui parviendrait presque, à terme, à masquer les rapports de pouvoirs. Ici, l’entreprise se propose de devenir la nouvelle famille des employé.es, de leur apporter bonheur et liberté et tout ça, au nom de la productivité. Analyse du machin par des salarié.es libéré.es.

Basée sur un « état d’esprit » (1) venu tout droit des start-ups de la Silicon Valley, la promesse de l’entreprise libérée repose sur l’accomplissement personnel de chaque salarié.e (pardon, « collaborateur.trice »). C’est que depuis les études appuyant l’idée qu’un.e salarié.e satisfait.e est un.e salarié.e productif.ve, certain.es dirigeant.es ont subitement pris la mesure de l’enjeu du « bien-être au travail ». Restait plus qu’à trouver le nom qui va bien, l’entreprise libérée, à dédiaboliser l’action patronale en formant les patrons « aux modes de directions non formels », et à tendre la carotte, le « bonheur au travail », nouvel Eldorado pour managé.es sous perfusion patronale.

Libérez les patrons !

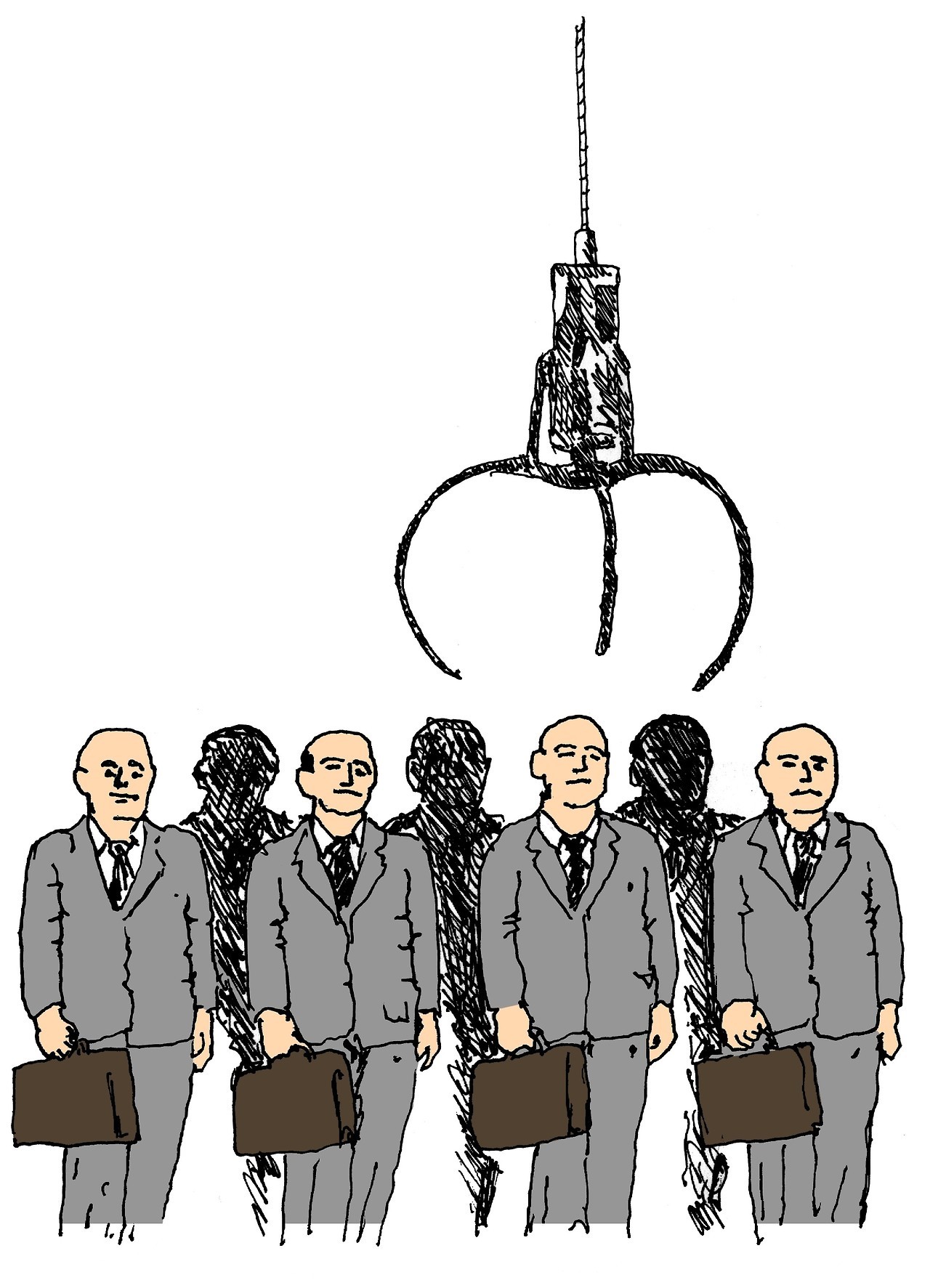

La grande nouveauté de ce concept managérial, c’est qu’il tend justement à supprimer les managers. Chaque « collaborateur.trice », quel que soit son statut, est à présent sommé.e d’être autonome, responsable et libre pour peu que ses actions s’inscrivent dans les « valeurs » et la « culture » de l’entreprise. Pour les aider à y parvenir, on remplace progressivement les chef.fes par ce fameux management « sans mode de direction formel » où chaque salarié.e devient moteur de la productivité de l’entreprise. Comment ? En misant sur les concepts de liberté, de créativité... et surtout la rentabilité d’une masse salariale volontariste, livrée à elle-même, croyant dur comme fer qu’elle suit ses propres règles. Sauf que la partie est jouée d’avance, et que l’illusion d’une participation active ne sert qu’à endormir la vigilance sur les vrais enjeux, comme par exemple, promouvoir l’action sociale en faisant des économies d’échelle sur la masse salariale, tout en transformant ses employé.es en évangélistes de leur entreprise. Confondre productivité et bien-être permet surtout de gommer artificiellement le clivage employé-employeur. « On est tou.te.s dans le même bateau » et ce bateau, c’est le projet. Alors montez à bord, ou vous coulerez !

Supprimer le contrôleur, ce n’est pas supprimer le contrôle

Dans les boîtes, tout commence par la destruction symbolique du rapport hiérarchique au profit d’une prétendue horizontalité. C’est le règne de l’open-space, des portes toujours ouvertes, des réunions participatives où l’on s’échange des post-its couleur pastel, et des soirées laser game où les employé.es font équipe avec leur cadre des ressources humaines. Ces moments sont autant d’opportunités pour instaurer un cadre où fusionnent les attitudes professionnelles et les comportements privés.

À travers ces temps collectifs où l’on prône la co-construction, la co-création, le co-engagement, la co-pensée... c’est toute une gymnastique où les travailleur.ses, mine de rien, prennent le pli d’offrir leur vie privée à la boîte. En fait, toute cette mise en scène vise à l’engagement total et aveugle des salarié.es. Ce petit monde libéré est fin prêt à s’affairer autour du projet, dans lequel chacun.e est prié.e de donner le maximum pour satisfaire l’ensemble de ses collègues « responsabilisé.es ». Mais à bien y regarder, ce que l’on cherche à valider n’est pas tant l’engagement envers les collègues que la tartufferie pseudo-libertaire pensée par les supérieur.es. Toujours est-il qu’une fois installé, le dispositif est diffusé par l’ensemble de ces salarié.es, boosté.es par leur propre culpabilité et la peur de ne pas s’impliquer assez dans le projet.

À partir de là, le mode projet n’est plus simplement réclamé par la direction, mais d’abord et avant tout par les salarié.es ell.eux-mêmes, stimulé.es par la liberté d’entreprendre quelque chose, peu importe quoi (redécorer les chiottes avec les photos des gamins par exemple). Belle promesse de l’horizontalité où chacun.e devient le moteur de sa propre soumission.

Sous le vernis coloré se construit un monde de flics où les travailleur.ses s’auto-contrôlent au nom de la réussite de la boîte. C’est comme le dicton (2) « un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Sauf qu’ici, le grand pouvoir, c’est juste d’avoir le droit de trimer pour le projet de l’entreprise.

Souriez, vous êtes libéré.e.s

L’objectif affiché de l’entreprise libérée n’est évidemment pas de faire du profit – bah non, le profit c’est mal – sur la tronche de salarié.e.s béat.es, mais bien de parvenir au « bonheur au travail ». Autogestion, autonomie, horizontalité, accomplissement personnel, etc. sont les préceptes phares des entreprises libérées. Par ce lexique mixant allègrement fondamentaux libertaires et développement personnel, le management libéré propose une aliénation volontaire... mais séduisante, qui surfe sur les aspirations personnelles de tout un chacun. Mais pour en arriver là, il fallait bien un peu de bourrage de crâne « informel ». Pour mieux « libérer les collaborateurs.trices » de leur potentiel regard critique sur ce bonheur au charbon dont on les abreuve, les formations, "happy déj’" et autres séances de team-building – faussement facultatives – installent un climat ludique qui permet, le temps de l’activité, de lisser les rapports de domination qui n’ont jamais cessé de structurer les espaces de travail. En fait, la promesse du bonheur assure la docilité des salarié.es tout en garantissant la tranquillité des patron.ne.s qui n’ont plus qu’à encenser l’ascension de la courbe.

Ces moments « cools » sont particulièrement propices pour assimiler l’évangile selon St Patron : « l’enthousiasme et l’adhésion pleine et entière des collaborateurs est nécessaire à notre réussite collective » est l’un des nombreux mantras professés depuis les ateliers collectifs jusqu’aux murs de l’open space. C’est aussi l’occasion de glorifier la personnalité de chacun.e, présentée comme un atout indispensable à l’évolution de l’entreprise. Sauf que si les dirigeant.es entendent valoriser l’individualité des travailleur.ses, il.les entendent aussi la réduire à ce qu’elle a de profitable à l’entreprise. Les « responsabilités » sont d’autant plus intégrées par ces travailleur.ses qui ne savent plus vraiment s’il.les jouent à leur vie ou à leur job. À l’image de Kiabi ou Décathlon du groupe Mulliez, de plus en plus de boîtes tentent de redorer leur image en communiquant sur leur « engagement social d’employeur » avec des campagnes publicitaires roublardes comme "happy@work" (4). On nage en plein délire. Mais tout va bien puisque le lunch participatif du lendemain, en mode friday-wear (5) nous rappelle entre deux smoothies notre droit à la déconnexion et à la vie privée !

Sortir de la caverne

Le sourire béat des salarié.es libéré.es parvient mal à cacher le boulevard offert au harcèlement moral... Parce qu’en fait, à bien y regarder, ce bien-être décrété par la direction ressemble fort à la nouvelle « tenue correcte exigée ». Quant à celui ou celle qui viendrait poser une remarque ou un regard critique sur le fonctionnement de sa boîte, il.le s’en mordrait les doigts. À ce moment, le jeu devient dangereux : le système reposant sur l’implication personnelle de chacun.e, comment assumer de prendre cette distance critique par rapport à l’entreprise, sans s’auto-flageller sur son manque d’implication vis-à-vis du collectif ? Comment aller à l’encontre d’un projet qu’on pense avoir choisi sans le vivre comme une contradiction ? Les rouages ne tolèrent aucun grain de sable ; le moindre problème se doit d’être résorbé par les salarié.es eux.elles-mêmes.

En cas de conflit dans l'équipe, pas de recours à la hiérarchie possible. Là, le management non formel revient à dire "démerdez-vous". Mais quand on est libéré.es, on gère soi-même sous peine d’être considéré.e comme irresponsable, voire incapable. Du patron que le processus a achevé de déresponsabiliser, il ne reste plus que les avantages. À partir de là, le chemin vers le burn-out, voire la démission semble tout tracé – car comment négocier une rupture conventionnelle tout en ayant le sentiment d’avoir trahi sa boîte et pire, les collègues qui nous avaient accordé leur confiance pour mener à bien le projet ? Ces mêmes qui pensaient partager avec vous une vision commune de « l’engagement ».

Capitaliste en sarouel

Cette véritable machine à broyer les réfractaires se développe alors que la question du bien-être au travail est non seulement devenue un nouvel enjeu de management, mais aussi un outil d’attractivité fondamental pour les entreprises commerciales, qui polissent sur cette base une grande partie de leur comm’ interne et externe, nouvellement nommée « l’image employeur ». Le tour de passe-passe est complet : l’hypocrisie est devenue un label pour inciter les masses à consommer responsable. Ce qui était perçu comme la base - éviter le mal-être et les situations de souffrance au travail – est devenu, par une prouesse de communication, l’exception et l’apanage de quelques patron.ne.s ouvert.e.s d’esprit. Enfanté par la pensée capitaliste, ce glissement est d’autant plus efficace dans les structures de travail dont les fondements s’appuient d’entrée de jeu sur un système de valeurs humanistes. Monde associatif, culturel, social, médical sont autant de secteurs que colonise cette nouvelle forme de management par l’engagement. On n’y rentre pas par hasard, et la promesse de vivre une vie pleine 35 heures par semaine parle à des millions de gen.tes.

1 . Dans la plupart des cas, les guillemets encadrent la novlangue managériale. Histoire qu'elle ne colonise pas nos colonnes.

2. Après vérification, c'est une réplique de Peter Parker, plus connu sous le pseudonyme de SpiderMan.

3. La non participation aux temps collectifs serait interprétée comme un désengagement dans l'équipe et le projet.

4. Happy at Work ou « heureux au travail » est la dernière campagne que Kiabi a commandé à une boîte d'audit en communication.

5. Friday-wear : Vendredi où les salariés sont invités à se pointer au taf sans cravate, voire sans costume. Dé-con-trac- té quoi..