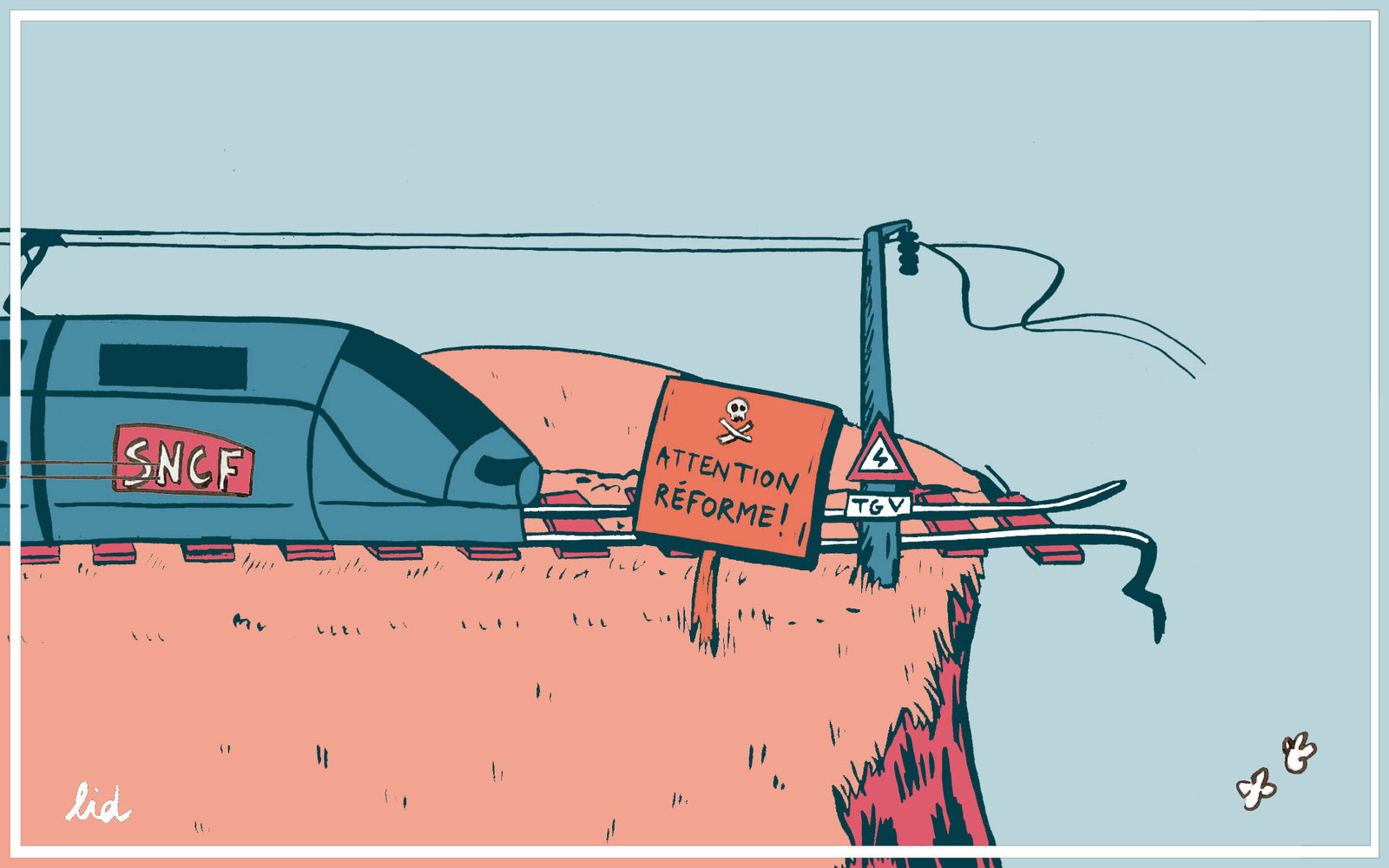

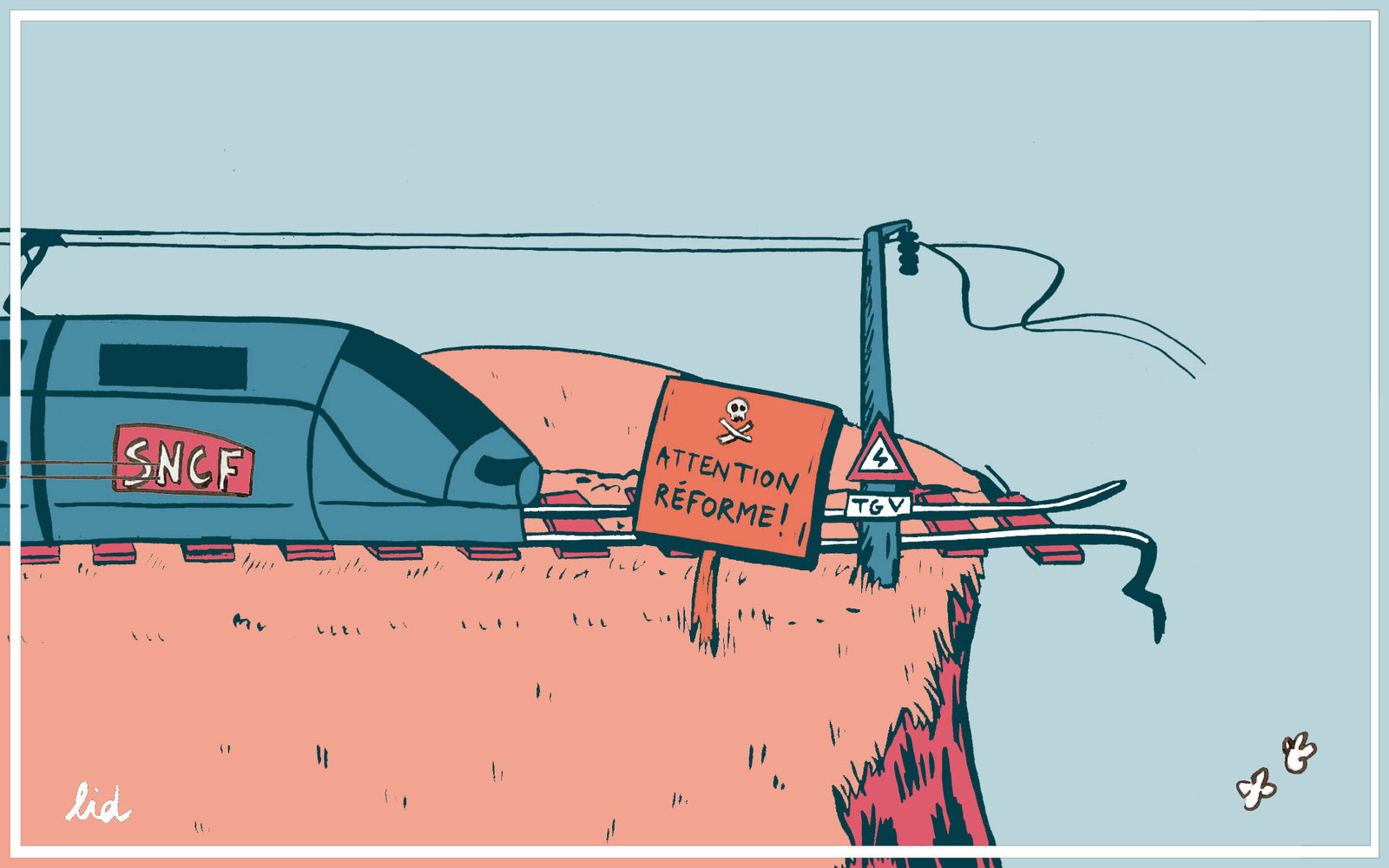

La réforme de la SNCF est un emblème du programme néolibéral. Après les télécoms, La Poste et l’énergie, c’est au tour du transport ferroviaire d’être menacé par la libéralisation. Le sociologue Jean Finez*, spécialiste du rail, analyse le champ de bataille où se risque l’extension du domaine du marché.

La réforme de la SNCF est un emblème du programme néolibéral. Après les télécoms, La Poste et l’énergie, c’est au tour du transport ferroviaire d’être menacé par la libéralisation. Le sociologue Jean Finez*, spécialiste du rail, analyse le champ de bataille où se risque l’extension du domaine du marché.

La Brique : Tu critiques régulièrement les arguments utilisés pour justifier la réforme. Sur quels aspects ?

Jean Finez : La rhétorique néolibérale insiste sur trois questions : le coût du transport pour la collectivité, la compétitivité de la SNCF, et les effets attendus de la libéralisation. De prétendus « experts » se plaignent de ce que seul 25 % du coût du transport serait pris en charge par les voyageurs – le reste par les institutions publiques. Or, ce chiffre est faux, puisqu’il ne s’applique qu’au seul TER. Le TGV n’est pas du tout subventionné, et si on cumule les différents modes de transport, les usagers paient directement 65 % du prix des trajets.

Un deuxième argument pointe ce qui serait la faible compétitivité de la SNCF dans la perspective de l’ouverture à la concurrence. Le rapport European Railway Performance, concernant la relation entre le niveau de dépense publique et la performance du service, classe pourtant la France dans le premier tiers des pays européens, avec une note de 6/10, aux côtés notamment de l’Allemagne (6,1) ou de la Suède (6) (1). Tout ne va pas mal à la SNCF.

Quand aux prétendus effets positifs de l’ouverture à la concurrence du fret et du transport de voyageurs – demandons aux Britanniques ou aux Suédois (2). Des économistes de la Toulouse School of Economics ont réalisé une étude sur les effets attendus de cette réforme. D’après eux, rien ne permet de prédire une diminution du prix des billets. Et transformer la SNCF en société anonyme pourrait conduire à une augmentation des taux d’emprunt, et aggraver ainsi la dette.

LB : Justement, d’où viennent les « problèmes » actuels de la SNCF ? D’où vient la dette ?

JF : La dette correspond en fait à un sous-investissement chronique. La mission de service public, qui conduit le développement des petites lignes en zone rurale et permet un maillage territorial régulier et étendu, a justifié jusqu’aux années 1970 une dotation votée par le parlement pour amortir les investissements. Elle a été supprimée avant d’aligner le budget des réseaux ferrés sur les normes européennes du traité de Maastricht, qui encourage l’autonomie de gestion et favorise ainsi l’assèchement progressif des ressources. Ce sont d’abord ces restrictions et décisions gouvernementales qui ont généré la dette.

C’est également une histoire de mutation des objectifs poursuivis dans la gestion des services publics (3). Dès les années 1970, la logique commerciale s’invite à la SNCF, dont les nouveaux dirigeants affichent leur volonté de faire de celle-ci « une entreprise comme les autres ». Dans les années 1990, des managers issus de l’ENA et d’écoles de commerce prennent les rênes. Soutenus par les différents gouvernements, ils essaient de limiter les déficits en abandonnant les activités peu rentables et en rachetant ou créant des filiales à l’étranger pour stimuler les ressources financières coûte que coûte. C’est d’ailleurs une logique de fond, observée à la Sécurité sociale et avec les dettes publiques_: elle consiste à enfermer toutes les activités de l’État social dans un calcul déficit/recettes, et à faire du « chantage à la dette » la raison dernière des débats économiques et sociaux (4).

Il serait en fait logique que l’État reprenne tout ou partie de la dette (5), dans la mesure où ce sont des choix politiques effectués au plus haut qui ont conduit à cette dégradation de l’entreprise publique. Il faut, par exemple, faire le bilan des partenariats publics-privés (PPP) signés par la compagnie depuis des années et qui ont leur part dans le creusement de la dette. Aussi, la financiarisation de la compagnie a déjà trop coûté. Sur 100 euros d’emprunts sur les marchés financiers, seuls 41 servent à financer le réseau, quand 59 disparaissent dans le système financier (6).

Ajoutons qu’un des angles morts du débat tient à ce que rien n’est dit des vertus discutables des techniques de fixation des prix des billets TGV. Alors qu’auparavant, le prix n’était calculé qu’en fonction de la distance parcourue, le but de la SNCF est désormais de faire payer aux voyageurs tout ce qu’ils sont prêts à payer, en fonction du taux de remplissage du train, de l’heure et du jour de départ, du moment de l’achat, ou de la catégorie des clients qui empruntent généralement ce train. Est-il légitime qu’un bien commun comme le chemin de fer soit organisé selon la loi de l’offre et de la demande ?

LB : Alors, au-delà de la seule notion de service public, quelle utopie peut-on désirer pour ce rail commun ?

JF : « Le rail est à nous ! », voila une belle formule ! Car il s’agit de penser un nouveau modèle accordant plus de place aux usagers du réseau et aux salariés. Concrètement, cela implique de donner une consistance nationale aux différentes mobilisations locales que l’on connaît actuellement : les usagers en lutte contre la fermeture de la liaison entre Le Tréport et Abbeville, le collectif du RER E qui réclame des transports réellement quotidiens, la mobilisation des élus et des cheminots à Somain pour la modernisation de la gare de triage, etc. Il faut tourner le dos au cadrage très technocratique des réformes ferroviaires et penser des décisions horizontales. Le futur ferroviaire est plein d’espoirs. Le champ de ses possibles doit être réouvert, car le rail permet d’engager des combats enthousiasmants : le développement d’alternatives à la route, plus douces, pourrait bénéficier à tout le monde.

Propos recueillis par R.C.

Dessin : Lid

1. Le rapport Degest note même que sur la période 2004 – 2014, la productivité des cheminots a fortement progressé (3,4 % par an, contre 1,9 % pour l’économie dans sa globalité).

2. Pour un bilan de la libéralisation du fret français, voir Vincent Doumayrou, « Première victime, le fret », Le Monde diplomatique, juin 2016, p. 6 ; pour un regard sur celle du rail dans différents pays européens, voir Julian Mischi et Valérie Solano, « Trente-six compagnies pour une ligne de chemin de fer », Le Monde diplomatique, p. 6 et 7.

3. On trouve une analyse de cette mutation en Nord-Pas de Calais dans l’article de Vincent Doumayrou, « Quand l’État français sabote le train », Le Monde diplomatique, juin 2016, p. 6 et 7.

4. Comme le fait le rapport Spinetta, présenté en février 2018 au premier ministre par Jean Cyril Spinetta, portrait craché du technocrate néolibéral : formé à Sciences Po et à l’ENA, ancien cédétiste, ancien PDG d’Air France, membre du Conseil d’administration de GDF en 2004 et du CA de La Poste jusqu’en 2008.

5. Entre l'interview et la publication de ce numéro, le gouvernement de Jupiter a annoncé la reprise de la dette de la SNCF à hauteur de 35 milliards d'euros… sur 54,5 milliards.

6. Chiffres issus du rapport Degest.