Auteur de deux romans qui font désormais partie des incontournables de la science-fiction française, La Zone du Dehors (1999, puis 2004 pour la version remaniée, Ed. La Volte) et La Horde du Contrevent (2007, Ed. La Volte), ainsi que d’un recueil de nouvelles intitulé Aucun souvenir assez solide (2012, Ed. La Volte), Alain Damasio résiste résolument aux dispositifs de contrôle qui balisent nos existences, au travers de l’anticipation politique.

Auteur de deux romans qui font désormais partie des incontournables de la science-fiction française, La Zone du Dehors (1999, puis 2004 pour la version remaniée, Ed. La Volte) et La Horde du Contrevent (2007, Ed. La Volte), ainsi que d’un recueil de nouvelles intitulé Aucun souvenir assez solide (2012, Ed. La Volte), Alain Damasio résiste résolument aux dispositifs de contrôle qui balisent nos existences, au travers de l’anticipation politique.

Les quelques essais – très largement repris et diffusés – qu’il a commis sur l’« Intolérable » qui nous saccage insidieusement ou encore sur le cas d’Edward Snowden (La rage du sage, 701 000 heures de garde-à-vue), ont le mérite de rappeler aux cuistres qui mépriseraient la science-fiction – ce genre si peu « noble », n’est-ce pas ? – qu’il n’est plus temps de raisonner savamment, mais de frapper les imaginaires. Il est question de « voir » et de « s’inventer » ; ce n’est qu’à cette condition que nous ouvrirons les brèches, que nous occuperons les failles, que nous investirons les brisures, dont notre « puissance de vie » dépend.

Dans un subtil dialogue avec les auteurs qui lui « parlent », qui l’innervent même, il nous ballade ici dans les ramifications d’une pensée critique, diablement troublante, puisqu’elle nous parle de ces niches du quotidien dans lesquelles nous consentons de loger, (numériquement) enchaînés.

Ami lecteur, amie lectrice, n'aie crainte. Certes, le propos est dense, la prose épineuse, le style, tortueux. Mais lire du Damasio, c'est un peu comme s'offrir pour la première fois l'épaisse euphorie d'une bière trappiste – et cueillir son petit goût fleuri de reviens-y. Entretien, pour toutes les révoltes à venir, par deux amis de La Brique.

D’après les renseignements qui nous ont été transmis par le Homeland Security Department, il paraitrait que tu n’as ni portable, ni de compte Facebook… Quel sens tu donnes à cette désertion des réseaux ? Peut-elle prendre la forme d’un mouvement de sécession humaine plus collective ?

Ni Facebook, ni Twitter, ni Google, ni portable, ça me semble être une base minimale de furtivité, encore bien faible face à la NSA et au datamining surpuissant opéré par GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Dans l’absolu, il faudrait tout crypter, opérer sous TOR [ndlr : signifiant littéralement « The Onion Router » (le routeur oignon), TOR est un réseau informatique qui permet de rendre anonymes les échanges internet] pour redonner de l’anonymat précieux à notre sillage numérique, redonner du lisse à la striure insupportable des réseaux. Un désert, oui, pour réapprendre à désirer debout, pour retrouver le plein des corps-à-corps et des face-à-face. Parce que, comme le disait très en amont Hakim Bey, un « réseau social » n’a nul besoin d’être technologique pour exister, contrairement à ce que laisse penser l’admirable préemption du mot par GAFA, sur une réalité auparavant très naturelle, et qui efface désormais la potentialité même d’imaginer qu’un réseau social puisse se vivre hors du web — la novlangue, c’est d’abord ça. Le piège, c’est de croire que sans « réseau social », il n’y a plus de relations humaines possibles. Reprendre goût au local, au café du coin, aux réunions entre potes, à l’associatif de terrain, ce n’est pas déserter, c’est habiter et créer un chez-nous là où l’on prétend nous offrir le monde en nous louant un mur — qu’on paie cash avec nos traces.

Dans une des nouvelles d’Aucun souvenir assez solide, intitulée C@ptch@, tu explores le redéploiement technologique de la surveillance autour des « traces ». Est-ce que tu peux nous dire comment tu perçois les déploiements actuels de cette traçabilité et de son outillage technologique ?

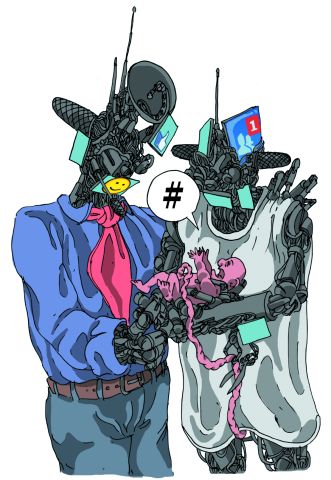

À mes yeux, c’est la grande révolution actuelle, ou plutôt sa formidable contre-révolution. Je ne sais pas si Deleuze aurait pu imaginer qu’on aille aussi vite et aussi loin dans la société de contrôle qu’il pressentait, et que ce contrôle soit si complètement endossé et relayé par ceux qui le subissent, s’en prévalent ou le recherchent activement. Tracer, traquer, capter, cartographier, ce sont les nouveaux verbes pour dire l’exercice du pouvoir contemporain, la nouvelle économie libidinale qui nous structure. Et, arrêtons d’extérioriser le combat : nous en sommes tous les acteurs, délibérés ou involontaires. En une vingtaine d’années, avec la double explosion du web et des smartphones, nous avons fait du plus insignifiant des actes une source de données, un vecteur d’information archivable, cumulable, corrélable. Les traces numériques que nous laissons à chaque appel, chaque achat, chaque surf, même furtif, accaparent déjà la moitié de notre vie éveillée, qui se passe « en ligne ».

Nous sommes « en ligne », mais avec quoi ? Quel parti, quelle sourde armée ? Quel impératif ? Quelles normes ? Jamais une société n’a produit autant de capteurs pour enregistrer le vivant et le piéger dans la statistique arachnéenne. On n’a jamais vu sortir autant de prototypes, vite commercialisés, pour capter des sons, analyser des voix, bio-maîtriser des visages et des corps, compter des hommes, capter des flux, des trafics, un degré d’humidité, une lumière, un poids. Tout doit rendre gorge à la computation. Le plus gratuit des objets et des actes doit produire de l’information : les vêtements doivent parler, les chaussures mesurer leur usure, nous guider par impulsion vibratoire, savoir se faire racheter. Le frigo, couplé à notre balance digitale et à nos body-check-up quotidien, doit juger de notre diététique et vérifier les dates de péremption du lait, commander le pack suivant, assurer notre régime, faire les courses dans nos dos. Régime de la trace. Hégémonie de la data, qui éloigne Big brother, pour faire place depuis dix ans à Big mother la couveuse, la consolante, déjà dépassée par Bigdata, la tata qui cajole mais fait peur.

Disons-le : nous sommes devenus des chiens. Des chiens truffiers au mieux, des renifleurs de culs plus sûrement, des limiers de l’insignifiance – sauf que cette insignifiance, saturée d’actes d’achats, de visites de sites, de twits et de tchats, de mails et de sms, elle a fini par nous définir en creux, par faire de nous des profils chevelus, pleins de fils, d’actes minuscules intimement corrélés desquels on extrait la plus-value du capitalisme nouveau, le capitalisme mouchard, l’économie de la sollicitation et de l’écoute arrachée à chacun par la divination technique de ses goûts. Si vous voulez faire du fric aujourd’hui, il faut connecter ce qui est encore inerte, encore trop tranquille : connecter les bancs publics pour mesurer des temps d’assise, déterminer les lieux préférés d’un square, connecter les tables pour qu’elles deviennent tactiles et enregistrent ce qu’on en fait, connecter les bijoux, les manteaux, les textiles techniques, les scooters et les vélos, le système de freinage au GPS, le GPS au contrôle urbain. Connecter et collecter. Profiler pour profiter. Le Web 1.0 était celui des documents et de l’hypertexte. Le 2.0 qui nous dévore est celui des données personnelles et des profils. Le 3.0 sera celui de l’intelligence ambiante, de l’informatique pervasive étendue à l’espace public et privé, ce sera celui de l’internet des objets qui chuchoteront dans nos dos et suggéreront à coup d’algorithmie smart ce que nous devons être et faire.

La société des traces, c’est une façon de retenir notre mémoire contre nous. Une mémoire dont nous n’avons que faire car elle est faite de nos déchets d’actes. Tout ce que vous communiquez en passant par les réseaux pourra être retenu contre nous. C’est une garde-à-vue de 701 000 heures – la durée standard d’une vie – dans un commissariat de la taille d’un écran. Nier tout droit à l’oubli, à l’anonymat, à la gratuité des gestes, des choix frivoles, des frasques, qui est une part, la plus légère mais pas la moins importante, de nos libertés. Faire de chacun, parce qu’il vit, un service potentiel et un produit qui vaut le poids de ses préférences d’achat, sans jamais qu’il en tire, lui, la moindre plus-value, sauf évidemment de commodité et de confort. Nous avons vendu le plus intime de nos vies à GAFA pour quelques facilités d’existence. GAFA ? Gaffe à ! Pour quelques apps de plus, nous payons un prix exorbitant en terme d’aliénation douce. Il faut apprendre à se déprendre de ces outils qui nous apportent du pouvoir, certes, mais en nous retirant la puissance.

La ville, l’urbain, sont le cadre de plusieurs de tes projets (La Zone du Dehors, Remember Me). Comment conçois-tu le lien entre cet espace urbain, qui devient l’espace d’existence d’une écrasante majorité de l’humanité, et les axes de réinvention du contrôle social ?

Instinctivement, j’ai toujours perçu la ville comme un laboratoire du contrôle social. Captcha est la représentation métaphorique, pure et vide, de cette vision intime. La concentration démographique et spatiale, l’aspirateur émotionnel que constitue la ville à peu près partout sur la terre aujourd’hui, en font une zone trop fortement anthropisée, où la capture du fait humain est facilitée. Tendanciellement, j’ai le sentiment qu’il se passera avec l’espace urbain ce qui s’est passé en moins de vingt ans avec les réseaux (téléphoniques et internet) : à savoir l’investissement totalitaire du contrôle, de la surveillance et de la traçabilité dans tous les interstices encore gratuits, encore libres, encore en friche. Faire que rien n’échappe. Le pire est que ce sont les citoyens qui portent l’outil de l’auto-contrôle sur eux, qui émettent eux-mêmes les signaux continus de leur géolocalisation toujours possible, par le téléphone portable. Il y a une pulsion panoptique et même panasonique (capture des sons, de la voix, des cris) qui tend à faire de la ville une prison poreuse, mobile et à ciel ouvert. Je ne me suis jamais senti bien dans aucune ville où j’ai vécu. J’habite en bordure de l’urbain ou en zone rurale (Corse, Vercors, Drome, bordure des Calanques à Marseille) depuis 1997 et c’est une respiration absolument nécessaire pour moi. Les arbres et les rochers ne sont pas encore équipés de capteurs, ça soulage !

Tu as écrit récemment un texte consacré à l’action d’Edward Snowden. Que penses-tu du relatif désintérêt dans lequel est retombée cette entreprise étatique de recollection de données permettant de tracer des quantités d’individus à travers le monde ? Comment interprètes-tu la faible réaction au sein de ce qu’on appelle l’« opinion publique » ? Ce contrôle répondrait-il finalement à une forme de « demande sociale » ?

Il ne faut pas se leurrer : les gens savent, comprennent, mais ne veulent pas voir, pas changer pour autant leurs routines informatiques, pas céder un pouce du confort et de la fluidité que leur offrent les technologies pour échapper à un contrôle totalisé dont les dangers, pourtant massifs, leur paraissent abstraits, lointains, jamais destinés à eux. La majorité des citoyens acceptent sans trop de souci de sacrifier une liberté théorique, pour eux (car sans effet tangible, ils pensent « n’avoir rien à se reprocher ») pour des pouvoirs mineurs mais concrets : pouvoir d’être guidé à chaque instant dans une ville car nous acceptons d’être géolocalisé par exemple, pouvoir de récupérer ses mails « en mouvement », de retrouver intact son petit territoire numérique partout où l’on bouge et voyage, si bien qu’on est sans cesse mobile tout en restant toujours au même endroit, numériquement parlant, comme si la méta-sédentarité qu’offre les clouds venait conjurer le nomadisme bien modeste dont on se réclame.

Pour l’écrasante majorité des populations, la liberté vécue, comme l’avait si bien pointé Baudrillard, c’est celle de choisir entre des options matérielles triviales, par exemple, à son époque, le lève-vitre électrique ou l’allume-cigare. Aujourd’hui telle app ou telle autre, iOS ou Androïd, PS4 ou Xbox One, la tablette ou le portable ? Café ou thé ? Ces choix, ne les sous-estimons pas. Ils « remplissent » une liberté qui ne se sait plus, ils en incarnent la vibration optionnelle. On peut vivre politiquement et professionnellement très aliéné : si l’on choisit encore ce que l’on met dans son caddie, le fond d’écran et la sonnerie de son smartphone et les jeux auxquels on veut jouer, l’aération « libertaire » s’avère suffisante pour beaucoup. Nous avons miniaturisé la liberté, et mieux encore, de façon complémentaire, nous l’avons virtualisé (ah la liberté des « mondes ouverts » du jeu vidéo !). Alors se battre ou se soucier de liberté réelle ? Pfff…

Ajoute à cela que la surveillance exercée par la NSA, et qui est parfois plus savoureuse lorsqu’on sait que des milliers d’agents banals peuvent l’exercer sans garde-fou, pour espionner leurs voisins, collègues, concurrents, femmes, amis, cet œil de Moscou, beaucoup de monde, secrètement s’y reconnaît, beaucoup de monde, inconsciemment, l’envie, voudrait en toucher les potentialités, en bénéficier pour ses petits besoins de savoir et d’espionner. Exactement comme on peut très bien supporter la richesse scandaleusement inégalitaire du monde si l’on rêve soi-même d’être riche, ou subir des chefs abjects, de type Sarkozyste ou Lepeniste, si l’on fantasme soi-même d’être chef de cette façon-ci, la surveillance est très bien tolérée parce qu’on se fantasme voyeur, omnipotent, petit Dieu discret et sans risque. Cette identification, cette empathie larvée, explique certainement une bonne part de la soi-disant léthargie des gens : c’est au contraire une forme d’adhésion muette, de délégation muette aux pouvoirs établis de ce droit de surveiller les autres. La NSA rassure, en ce sens, ceux qui ont peur sans savoir de qui ou de quoi ils ont peur.

Et pour finir, oui, le contrôle est une demande sociale : une demande de réassurance, une demande de preuve d’existence, de preuve qu’on me prend en compte (je suis vu donc je suis = video ergo sum dans mon latin bâtard), si bien que se voir harcelé en ligne, à chaque requête Google, par des publicités correspondant à mes goûts est vécu par beaucoup comme une preuve d’attention et de respect. D’autant plus remarquée que la solitude affective et le déficit de reconnaissance d’un ou d’une célibataire nolife, par exemple, est souvent forte, comme le montre Spike Jonze dans son film Her.

Si l’on suit plusieurs philosophes qui t’intéressent (notamment Sloterdijk et Deleuze), il apparaît que l’outillage technologique est proprement inhérent à l’activité humaine. Il n’y a pas d’humanité sans technique, de nature humaine préexistante à la « découverte » d’objet technique. Comment dès lors s’opposer à ces discours de plus en plus présents et qui, au nom du dépassement des limitations humaines et avec toute l’évidence du bon sens, réclament une intensification illimitée de la « technologisation » de la vie des hommes ?

Oui, la thèse de Sloterdijk dans La Domestication de l’Être est magnifique, lorsqu’il explique que nous naissons du jet de pierre, de l’espace ouvert par la pierre capable de toucher une cible à distance, qui signe le premier geste technique et nous ouvre à l’action médiée de l’outil. L’humain s’est « hominisé » par la technique, et ce, tout au long de son évolution. Je pose simplement que nous atteignons depuis vingt ans environ, à mon sens, un effet de seuil, de basculement, pas seulement dans l’anthropocène [ndlr : Inventé au début des années 1990, le terme « anthropocène » désigne une nouvelle époque géologique qui, s’ouvrant à la fin du XVIIIe siècle et sous la révolution industrielle, se caractériserait par le caractère désormais prédominant de l’influence de l’espèce humaine sur la biosphère] d’un point de vue écologique, mais dans l’anthropoiëse, c’est-à-dire la fabrication de l’homme par l’homme, son auto-ingénierie, notamment génétique, cyborgiaque, médicamenteuse et chimique.

Les Transhumanistes sont d’assez bons rhéteurs, qui tentent de masquer les sauts anthropotechniques qu’ils mettent en œuvre dans un discours de la simple continuité. Vous portez des lunettes ? Vous êtes déjà un transhumain ! Rien de neuf ! Nous ne faisons qu’intensifier ce qu’est l’évolution naturelle de l’homme vers une hybridation techno de plus en plus fine !

La vérité est qu’il y a des sauts qualitatifs très nets, qui touchent à l’eugénisme, au corps-à-corps avec le monde, au refus rationaliste du hasard précieux, à la liberté du vivant, à ce qui fait de nous des hommes : la fragilité, clé de la sensibilité et de l’empathie à autrui, la vulnérabilité, le vieillissement vécu qui nous change, qui nous mûrit, qui nous grandit. Le fait de ne pas tout contrôler, qui nous rend vif et nous met en mouvement, en vrai mouvement.

La question que je me pose est simple : la technologie contemporaine continue à nous hominiser, certes, mais nous a-t-elle pour autant humanisé ? Les pouvoirs qu’on s’offre, et que le transhumanisme veut débrider à l’extrême, selon la pulsion performative de l'esprit du temps – the sky is the limit – ne se paient-ils pas d’une dégradation de notre puissance de vivre et d’agir directement, sans délégation aucune, par nous-mêmes ? Est-ce que ce qui est en jeu dans cette lutte qui s’annonce entre le très-humain et le transhumain, ce ne serait pas notre capacité d’autonomie et d’émancipation ? L’accroissement de pouvoir est un leurre, un gimmick (« mon frigo me signale que le lait est périmé » : WTF ? Tu n’es pas foutu de le savoir toi-même ?), si la puissance de vivre qui va l’habiter est absente. Je peux me greffer des lentilles capables de lire un panneau à huit kilomètres, est-ce que ça fera de moi un humain qui sait regarder, qui sait voir ? Je peux accroître ma longévité à 140 ans, est-ce que j’en serai pour autant un homme meilleur, plus heureux, plus intelligent, plus intense, plus apte à saisir ce don extraordinaire d’être né, et cette chance miraculeuse que le temps passe, nous change, nous déchoit et nous enrichit ? Est-ce que la quantité d’existence dit quoi que ce soit de sa qualité ? Pire : est-ce qu’accroître la quantité de vie n’est pas la meilleure façon de diminuer sa qualité, le ressenti viscéral de sa valeur ? Rimbaud et Van Gogh sont morts à 37 ans.

Le transhumanisme est très facile à contrer pour quiconque a un minimum de culture grecque ou quelques grammes de philosophie orientale ou occidentale en lui. Pourquoi vouloir donner à l’homme des outils pour s’autoproduire et s’automodifier quand l’humain dans sa grande majorité, n’a pas été capable, jusqu’ici, d’aller au bout de ses immenses potentialités naturelles de création, d’invention, d’émotions, de vécu profond, de conscience du monde, de lien, d’écoute des autres et de soi ? Pour moi, l’homme a en lui absolument tout ce dont il a besoin pour une vie intense, riche et féconde. Il suffit qu’il apprenne à aller au bout ce qu’il peut, de ce que sa nature propre lui offre, et qui est exceptionnel : une boule prodigieuse de neurones, d’une plasticité inégalable et un corps susceptible de toutes les sensations, de toutes les captations ultrafines, qui interagit continûment avec cette boule d’incertitude géniale qu’est le cerveau. Pour user d’une métaphore aussi stupide que celles des transhumanistes, comment ne pas comprendre que donner une Porsche à un abruti qui n’a jamais su conduire ne peut que l’éclater contre un pilier de tunnel ? Comment ne pas saisir que vivre 500 ans n’a aucun sens, à aucun titre, si la majorité des gens ne sait même pas habiter, remplir, éprouver du tréfonds leur vie, en saisir le miracle actif ? Commençons par aller au bout de ce qu’on peut, comme le suggérait Nietzsche. Commençons déjà par avancer vers le surhumain qu’il invoquait, à savoir un humain débarrassé des affects tristes, du ressentiment, de la mauvaise conscience et de l’idéal ascétique. De la religion qui console, de la haine du pas-comme-moi. Un humain qui dépasse ses peurs, qui adhère au monde, qui sait dire oui au monde et au vivant, en lui et hors de lui. Commençons par devenir épicurien. Et après, on pourra expérimenter des technologies superflues, additives, si on le souhaite, si on le sent, parce qu’on saura ce qu’être humain signifie vraiment, parce qu’on aura épuisé nos potentialités naturelles immenses, si on y arrive un jour ! Le transhumanisme est une solution hâtive et inégalitaire pour des problèmes que notre émancipation propre doit affronter. C’est vouloir le pouvoir, trivialement, quand il faut rechercher la puissance. Cette puissance que des technologies douces comme l’éducation, la formation, la culture peuvent nous faire atteindre beaucoup plus profondément – et avec un bonheur infiniment plus ample.

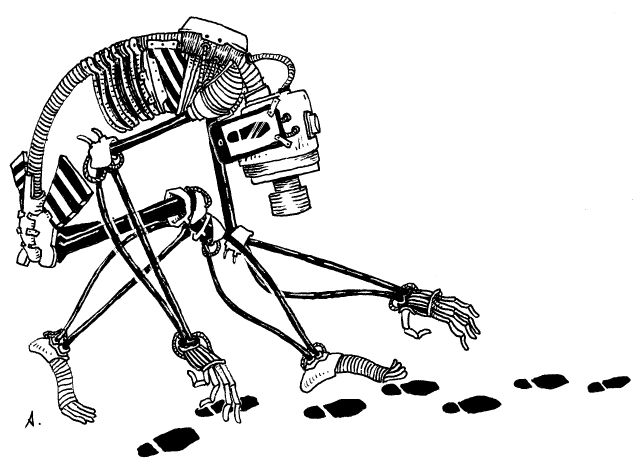

Quels sont pour toi les actes fondamentaux de résistance aujourd’hui ? Quelle peut être leur nature ? Comment s’émanciper, « revitaliser » notre rapport au monde alors que la place croissante de la technologie opère par dématérialisation de notre corps ?

C’est une question très difficile, pour laquelle on rêverait que des Deleuze et Guattari nous soufflent, du haut de l’étoile où ils vivent et se marrent aujourd’hui, la réponse. Mais c’est à nous créateurs, apprentis-penseurs, militants, de prendre maintenant le relai et d’assumer.

On pose sans doute mal la question en espérant une résistance globale, à la hauteur de ce qui nous aliène (proprement, de ce qui nous rend étranger à nous-mêmes). Les résistances sont toujours partielles, locales, peu visibles, elles ont à l’être pour exister et trouver un minimum d’efficacité. Et on ne doit pas se lamenter, ni être pessimiste sur l’état actuel de la résistance. Elle est là, elle opère, mais pas par les voies du Spectacle, pas sous les feux du capitalisme récupérateur. Elle hacke le système, au sens premier : elle le bricole, elle le détourne, elle le pirate. Et elle code parfois autre chose.

En société de contrôle, et maintenant en société de traces, moléculaires, liquides, la résistance a elle-même une forme liquide. Elle opère parfois par épaississement de la pâte, ralentissement du flux, viscosité (la fameuse France irréformable qui défend brillamment, au fond, sa qualité de vie), elle fait parfois grumeau. Au vu des hautes vitesses hyper-stupides des médias, de la réactivité pour norme, la résistance aujourd’hui retrouve les privilèges de la lenteur, du contretemps, de l’intempestif. Il s’agit plus de fabriquer ses temporalités, ses rythmes, ses idiorythmes, que de vouloir être plus rapide que la machine.

Et il y a une autre topologie de la résistance, aussi, il me semble. Non plus être en dessous (underground) ou au-dessus (intellectuel éclairé), à la marge (toujours récupérable) ou en avant (avant-garde). Toutes ces positions me semblent difficile à tenir, au sens militaire, puisque le pouvoir de recyclage du techno-capitalisme et du Spectacle, couplés, n’a jamais été aussi performant. Mieux vaut tenter d’ouvrir le système par le milieu, de ronger son acier lisse par des trous de rouille ou d’acide — ou pour oser une métaphore moins glacée, penser la résistance comme une herbe à haute pression osmotique capable de percer le béton des autoroutes qu’on nous propose. Puis de faire touffe, friche, prairie, par contamination.

Pour moi, tout le monde est contre le capitalisme — tout contre. Il n’y a plus de dehors du capitalisme, même chez les plus farouches djihadistes, qui sont parfaitement pollués par ce qu’ils sont censés combattre. L’alternative naîtra du cœur de ce système, il y naît d’ailleurs chaque jour, par le mal absolu qui seul peut le dévorer : le gratuit, le don, l’inéchangeable. D’une certaine façon, toute résistance est un acte d’amour parce qu’elle n’attend rien en échange. Elle se donne. Le capitalisme est la généralisation du plus triste des affects humains : l’incapacité à donner sans attendre un retour ; pire sans espérer au fond, par la malice, tirer davantage des autres que ce qu’on leur a, pour un temps, donné, enfin… prêté ! C’est l’offre qui ne se suffit pas à elle-même et qui demande, griffue, constamment, un retour. Si possible avec une marge de profit. Je ne sais pas si on mesure à quel point cette pulsion, dans son essence psychologique, est laide. C’est la honte de l’espèce humaine, la maladie de peau de la Terre, pour reprendre une expression de Nietzsche.

Autrement formulé, la résistance ne peut plus se penser en terme de masse ou de force arque-boutée car les pouvoirs sont devenus pulvérulents. Ils ne sont plus fixes, ni situés, à peine molaires encore, ils sont plutôt comme une typologie d’air vicié que l’on respire partout sans parvenir à la filtrer ni à se dépolluer, comme une eau qui s’infiltre dans le plus pur de nos échanges pour le monétiser, comme un monstre métamorphique myriapode, dont on sait bien qu’on peut toujours l’intituler capitalisme, mais un capitalisme quasi-immanent, infiniment fluide et relayé par tous, un capitalisme endogène en chacun, qui est tout à la fois financier et bancaire, cognitif et émotionnel, libidinal hautement — sous sa rationalité computative par ailleurs extrêmement aride.

La résistance aujourd’hui doit se penser et se vivre comme furtive, échappant tout autant au Spectacle qu’à la Trace, aux machineries médiatiques, aux panoptiques qu’à la récupération monétisable des échanges entre humains. Résister aujourd’hui, c’est parfois très simple : c’est étendre le territoire affectif et effectif de la gratuité. C’est réapprendre à donner, à se donner pour que les autres donnent en retour, pour qu’une communauté affine puisse émerger, même à quatre, même à six, car cette intensité-là resiste à tout. C’est oser les déconnexions virtuelles, le zéro réseau, pour des reconnections frontales, physiques, reprendre goût aux rencontres de chair et d’os et aux actions très concrètes, directes. Collectif plutôt que connectif. Et action directe, oui. On en manque terriblement.

C’est expérimenter des formes de luttes qui dépassent la pétition et la manifestation. Greenpeace a su innover là-dessus, avec des actions variées, qui savent surprendre parfois. Je crois beaucoup à la reconquête des espaces, à la défense d’un territoire qui redevient du Commun. Notre-Dame des Landes, le barrage de Sivens pour parler juste de la France. À mes yeux, la résistance est partout et presque chacun en exprime sa part individuelle, même minime, là où il habite, travaille, joue, échange, aime et se révolte. La difficulté, c’est clairement de totaliser, au moins par fragments collectifs, au moins en archipel, ces actes de résistances interstitielles et souvent isolés, vécus comme isolés.

Il y a de nombreuses utopies actives, incarnées, des communautés par exemple en France, en Europe, écologiques, éducatives, militantes, souvent en zone rurale, comme par hasard. Ces gens-là se médiatisent peu, ils n’en ressentent pas le besoin et c’est dommage en un sens, même si je les comprends : c’est une façon de se protéger de la rongeasse. Il y a des trouées, des appels d’air roboratifs, toujours cernés de capitalisme, par exemple dans la renaissance soutenue des Communs, dans l’économie de partage, dans la façon dont des collectifs prennent conscience des ressources à mutualiser ensemble, que ce soit une île en Italie, des logiciels libres, une friche urbaine, des services. Il y a une grande maturité politique dans ces mouvements, il me semble, et le ferment d’une résistance durable parce qu’elle naît de façon immanente, de la réunion de gens en affinité, de l’émergence de communautés qui ne doivent rien à personne et s’érige sur des bienveillances réciproques, de l’écoute, un vrai désir de l’autre, du partage.

Dans votre question, vous touchez aussi un enjeu souvent inaperçu, je trouve : à savoir que les pouvoirs contemporains que nous acceptons de subir sont essentiellement immatériels, intangibles et opèrent comme un bombardement doux qui « respawn » [ndlr : Terme utilisé lorsqu'un joueur de jeux vidéos revient à la vie après avoir été « tué »] de partout et auxquelles les technologies donnent une caisse de résonance épuisante. Nous sommes scannés tout autant que spammés. L’écologie de l’attention, la faculté à s’extraire de la prédation incessante de notre disponibilité au monde par le harcèlement publicitaire de nos moindres désirs affleurant fait partie des armes qui servent à forger la résistance actuelle, aussi. Il faut lire Yves Citton là-dessus, qui est précieux !

Est-ce que tu penses que la SF, en faisant « voir » de manière presque « purifiée » des dispositifs de contrôle peut contribuer à identifier stratégiquement les lieux ou les articulations où doit se porter le combat pour l’émancipation ?

Très clairement : oui. C’est même à mes yeux son rôle et sa dignité éthique majeure. La science-fiction est de tous les genres littéraires existants le plus libre. Et il doit porter cette liberté par ses thèmes, ses dénonciations, la mise en scène et à nu des dispositifs de pouvoir qui viennent et qui sont encore, parfois embryonnaires. La SF doit dénoncer, alerter, prévenir, faire voir, mais elle doit aussi, autant que possible, mettre en scène une résistance possible, une émancipation désirable. La gauche souffre d’une incapacité à scénariser un avenir désirable, une société désirable quand la droite martèle son storytelling de la peur, très efficace car touchant au cortex préhistorique, quasi-automatisé. Il n’y a aucun génie ni gloire à faire ça, c’est la plus méprisable des manipulations, la plus facile aussi.

C’est presque un enjeu de genre littéraire ou cinématographique. La droite produit des films de terreur/horreur, de sa SF catastrophiste, et des films de guerre. À nous de proposer des histoires d’amours et d’amitiés, du Ken Loach, du Thelma et Louise, de la liberté en acte qu’on a envie de vivre à notre tour.

Il faut reprendre pied dans le combat des imaginaires, comme le suggère Yves Citton. C’est-à-dire prendre conscience d’un pouvoir de scénarisation, de projection affective par le récit, par la mythopoïèse (la création de mythes, de figures mythiques contemporaines, par exemple celle du hacker) qui peut déclencher du commun, susciter des actions collectives, faire tendre les multitudes vers un monde plus généreux, partageur, ouvert. Des réactions comme celle aux attentats contre Charlie, montre que ces valeurs sont là, latentes, très ancrées, et qu’il suffirait peut-être de peu de choses pour faire basculer nos sociétés vers une générosité nouvelle, qu’on sentait si fort dans les années soixante-dix. La science-fiction a son rôle à jouer dans cette création d’horizons affectifs émotionnels, qui donnent envie de se révolter, de se créer une autre société.

Entretien réalisé par Guillaume Gourgues et Ouassim Hamzaoui