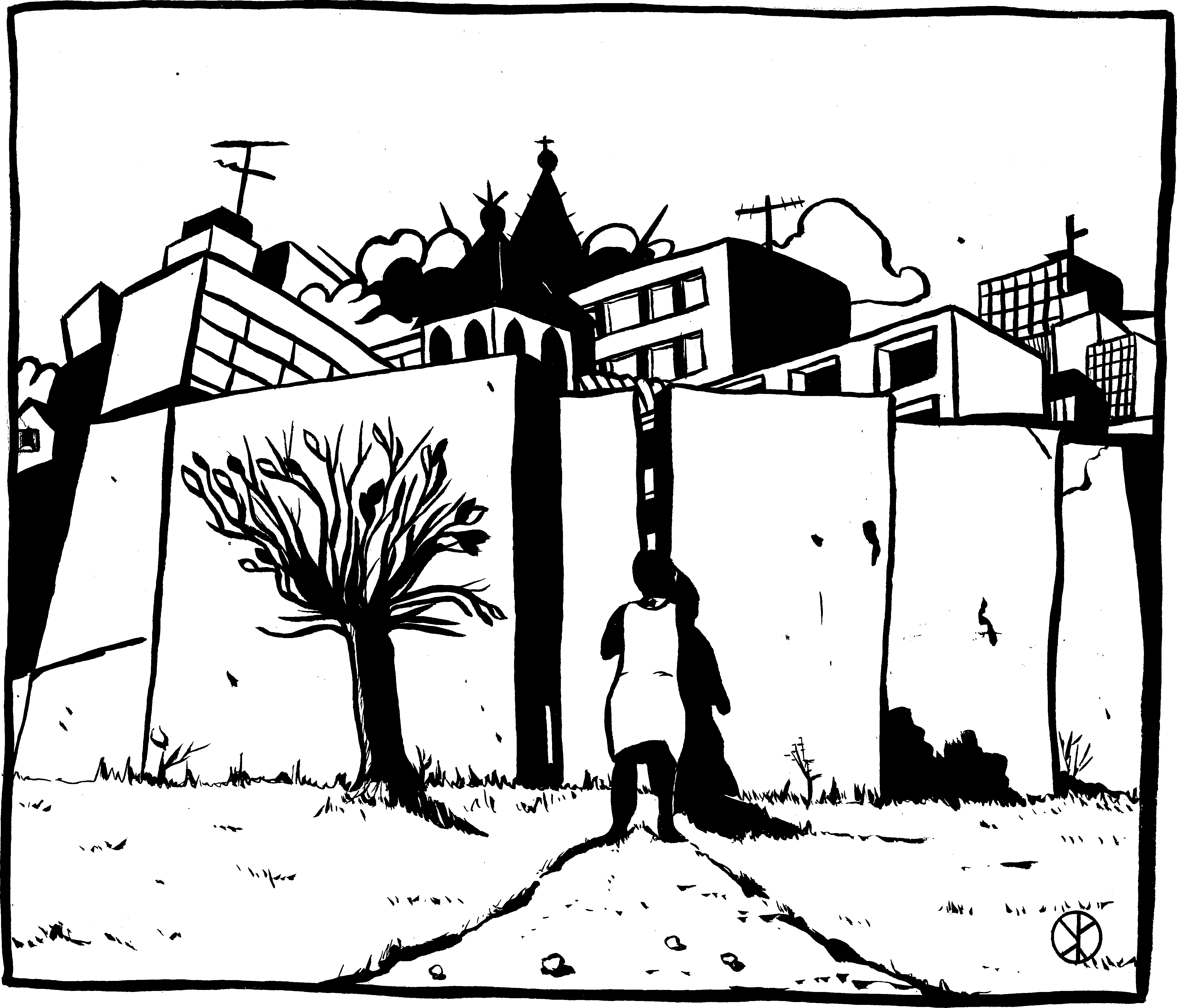

À Lille et Wattignies, huit familles sans-papiers risquent d’être expulsées de leurs logements. Privées d’à peu près tous leurs droits, face à une préfecture décidée à faire le ménage dans les centres d’accueil, elles se sont organisées dans un « collectif des déboutés ».

Depuis le mois de mai, trente personnes, dont dix-sept enfants, sont en sursis. Elles sont hébergées dans un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) géré par l’association Le FARE (Famille Accueil Réinsertion Écoute). Leurs demandes d’asile ayant été rejetées, elles sont censées quitter ces logements attribués pendant l’examen de leur dossier. « En arrivant, on nous fait signer un contrat, qui est obligatoire depuis 2011, explique une personne concernée. Et ce contrat dit que si tu es débouté de l’asile, un mois après tu dois sortir ». Jusqu’à présent, le FARE tolérait que les débouté-es restent jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement soit trouvée. Désormais, ce n’est plus le cas : en avril, tou-tes ont reçu une lettre les informant que l’association était prête à engager des référés pour les faire partir. Une procédure qui implique l’intervention d’un huissier, d’un juge, et peut aboutir à celle de la police.

Petite recette pour organiser-un accueil indigne

Le revirement du CADA semble correspondre à l’arrivée, en janvier, d’un nouveau chef de service. Mais il répond surtout aux exigences de la préfecture, qui lui reproche d’héberger 40% de débouté-es et menace de couper ses subventions. Les familles sont donc invitées à téléphoner au 115 pour trouver un hébergement d’urgence. Une aubaine... Ces services sont saturés et les sans-papiers ont encore moins de chances que les autres d’y accéder – en vertu de quotas officieux qui fleurent bon la préférence nationale. Parfois, les personnes qui appellent se voient proposer... de se replier dans les salles d’attente des hôpitaux. C’est le cas d’une femme qui a déjà quitté le foyer par peur de la police, et qui alterne désormais les nuits chez des amis et à l’hôpital.

À l’origine du coup de pression préfectoral, on trouve deux circulaires du ministère de l’Intérieur [1], qui prévoient de sanctionner les associations trop « généreuses » par la baisse de leur financement ou la perte de leur habilitation. En mettant les débouté-es à la porte, l’État prétend libérer des places pour les demandeurs d’asile en attente de logement, qui sont particulièrement nombreux en Île-de-France et qu’il veut répartir dans les autres régions. Jacques Caude, militant du Réseau Education Sans Frontières (RESF) qui accompagne plusieurs familles dans leurs démarches, y voit un « effet tourniquet : il y a des gens à la rue, on va en mettre d’autres dehors pour leur donner les places. » Mais cette mise en concurrence des étrangers « réguliers » et « irréguliers » est loin de résoudre le problème initial, à savoir l’insuffisance du nombre de places en CADA, qui ne couvre que 40% des besoins [2]. L’État organise depuis des années cette pénurie, accordant à l’occasion des nuits d’hôtels – pourtant plus coûteuses – pour désamorcer les protestations. Car la stratégie n’est pas seulement budgétaire : priver les demandeurs d’asile d’un lieu de vie digne vise aussi à les décourager de rester en France, et les éloigner de l’accompagnement social proposé par les CADA limite leurs chances d’obtenir le statut de réfugié-e [3].

La mobilisation... et l’attente

Le fait que huit familles soient concernées au même moment a favorisé l’organisation collective et permis de briser le silence qui entoure habituellement ces situations. Le 14 mai, le collectif des déboutés a appelé à un rassemblement, soutenu par RESF, qui a réuni deux-cents personnes place de la République : parents d’élèves, enseignant-es, militant-es de SUD, de la Cimade ou du Comité des Sans Papiers... Ainsi que des salarié-es du CADA, qui tentent d’aider les débouté-es dans leur quotidien toujours plus dur. Et dans une ambiance de travail pesante : sur-occupation des locaux, éclatement des interlocuteurs, absence d’alternative à proposer... On entend parler de plusieurs arrêts maladie.

Depuis le rassemblement, les familles sont dans l’attente. Une rencontre entre des responsables du FARE et la préfecture a permis d’obtenir du temps pour chercher des solutions. Aucune procédure d’expulsion n’est encore lancée. « Ils calment le jeu parce qu’on s’est mobilisés, explique un des déboutés. Et aussi parce que des gens ont pété les plombs. Le même jour, ils ont dû hospitaliser une femme qui s’est évanouie, et une autre qui a voulu sauter du quatrième étage. » Une famille a été relogée au foyer L’Escale, également géré par le FARE. La chambre est pleine d’humidité alors qu’une enfant souffre de bronchiolite, mais le père de famille dit avoir accepté car « c’était ça ou le tribunal ». Particulièrement investi dans le collectif, il a probablement été relogé pour contenir le mouvement. Mais seule une régularisation permettrait à ces familles de mener une vie « normale » sans craindre la rue ni la police. Plusieurs personnes ont d’ailleurs entamé des démarches pour obtenir un titre de séjour.

« Laissez-nous travailler ! »

Pour l’heure, les familles veulent agir envers la direction du CADA car elles n’ont plus aucune ressource financière. En même temps que le statut de demandeur d’asile, elles ont perdu la maigre allocation qui leur était versée [4], le droit aux tickets pour les transports ou aux rations des associations caritatives. Sans pouvoir travailler non plus : « Quand on va à la préfecture avec une promesse d’embauche, ça ne marche pas. Et quand on était demandeurs d’asile, on n’avait pas non plus le droit de travailler. C’est absurde, si ça vous coûte trop cher de nous aider, laissez-nous travailler ! » Une mère de famille explique qu’il lui reste six euros : « Je vais faire quoi après ? La grève de la faim ? Évidemment, si je n’ai plus rien à manger, je finirai par la faire... ». Un trait d’humour noir au milieu du désarroi. Certain-es attendent une aide dérisoire du Conseil Général, au titre de la protection de l’enfance : 50 euros par mois et par enfant, 100 euros pour un enfant de moins de trois ans.

Les journaux ont surtout retenu l’angle humanitaire pour relater l’affaire. Jacques Caude nous confie que « c’est en partie voulu. Ce n’est pas pour rien qu’on met les enfants en avant. » Quitte à rendre invisibles d’autres situations. « Mais parce que ça fait découvrir à beaucoup de personnes une réalité et une loi qu’ils n’imaginent pas. » Une loi qui nous rappelle pourtant qu’il s’agit moins d’une crise humanitaire que des effets d’une politique : celle qui consiste à réduire et piétiner les droits des personnes sans-papiers, pour leur faire comprendre que ni elles, ni leurs revendications ne sont les bienvenues. Celle que le préfet Dominique Bur continue d’appliquer, en bon serviteur d’un gouvernement xénophobe. Même pas sûr qu’il ait remarqué le changement de patron.

Manuel Z, Lambert L, Julie W

[1] Une circulaire signée par Valls le 9 novembre 2012, qui s’appuie sur celle du 19 août 2011, œuvre de son prédécesseur Guéant.

[2] Selon un rapport du Sénat intitulé Projet de loi de finances pour 2013 : Asile et consultable sur http://www.senat.fr.

[3] Comme le confirment les statistiques de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS).

[4] Allocation Mensuelle de Subsistance (environ 300 euros pour un couple avec un enfant).